こんにちわ。ソーシャルビジネスを日本に広めたい南(@minami_shiroInc)です。

ソーシャルビジネスのアイデアを創るために、日頃からしておくとよい「T字型思考法」と「情報収集の仕組み創り」について解説していく。

組織内でソーシャルビジネスや社会的取り組みのアイデアを考える人のお役に立てれば幸いだ。

目次

アイデアは「既存の要素」の新しい組み合わせと心得る

まず、ソーシャルビジネス問わず、ビジネスのアイデアをあなたはどのようにつくっているだろうか?

私は、この問いに対して、シンプルな解を出しており、1965年の初版が刊行され半世紀の歴史がある名著に触れて、世界が開けた。

知っている人も多いだろうが、ジェームス・W・ヤングの『アイデアのつくり方』で、アイデアをつくることに対するシンプルな解を出している。

筆者は、アイデアをつくるための一般的原理には2つあると説いている(*1)。

- アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない

- 既存の要素を新しい一つの組み合わせに導く才能は、事物の関連性をみつけ出す才能に依存するところが大きい

『アイデアのつくり方』を読み、私のような凡人でも、既存の要素を組み合わせれば、今までの商品・サービスでは解決できなかった課題、体験できなかった価値を生むことができるのではないか?と心が踊ったものだ。

また、ジェームス・W・ヤングはアイデアが作られるプロセスについても言及している(*2)。

①資料集め

諸君の当面の課題のための資料と一般的知識の貯蔵をたえず豊富にすることから生まれる資料と。

②諸君の心の中にでこれらの資料に手を加えること。

③孵化段階。そこでは諸君は意識の外で何かが自分で組み合わせの仕事をやるのにまかせる。

④アイデアの実際上の丹生。<ユーレカ!分かった!みつけた!>という段階。そして

⑤現実の有用性に合致させるために最終的にアイデアを具体化し、展開させる段階。

目の前の課題に対して、どうしたら解決できる悶々と考えたり、調べたり、人の話を聞いたりして、その日か翌日の夜シャワーを浴びている時に、『あっ!そうか!こうすれば解決できるかもしれない!』と叫んだことが、あなたもないだろうか?(私だけなら謝罪する…)

この現象は、ジェームス・W・ヤングのいう④までのステップだと私は考えている。

解決したいことに対する、情報を集め、その情報の整理・原理の探究・他のものとの関連性の把握などをしつつ、解決策についてもんもんと思考をめぐらせる。

そして、一旦、考えていることから思考が離れ、友達とご飯を食べたり、シャワーを浴びたり、散歩したり、デートしたりしている際に、考えたこと・情報に意味付けしたことなどが脳の中で消化され、ある日突然、アイデアが湧いてくるのではないだろうか?

(経験上、狙ってできるものでもないが……)

とはいえ、私のような凡人でも、それなりのアイデアを生むことができるようになった。

それは、ジェームス・W・ヤングのいう①と②のステップを日頃からしているからではないかと考えている。

つまり、「アイデアを生まれさせたいことに関する情報を集め、整理したり、紐付けたり、探求したりする」習慣がついたからだ。

そこで、まず最初に行う情報収集について、本記事では述べたいと思う。

T字型思考をするための情報収集の仕組みをつくっておく

本題の、ソーシャルビジネスのアイデアをつくるために、日頃からしておいた方がよいアクションは、情報収集とT字型思考だ。

まず、ソーシャルビジネスアイデアをつくるためのT字型思考について解説する。

とその前に、ソーシャルビジネスをつくろとする際に、国内外のソーシャルビジネスの事例(情報)を集めるだけで終わってしまう方がいる。

そうではなく、一般的なビジネスの事例も集めておく必要がある。

なぜなら、ソーシャルビジネスもソーシャルじゃないビジネスも「モノ・ヒト・カネ・情報の流れが存在する」からだ。言い換えると、ビジネスモデルが存在するのである。

つまり、日頃からソーシャルビジネスだけでなく、ビジネスの事例(情報)も集めておく必要がある。

この前提のもと、T字型思考法について解説していく。

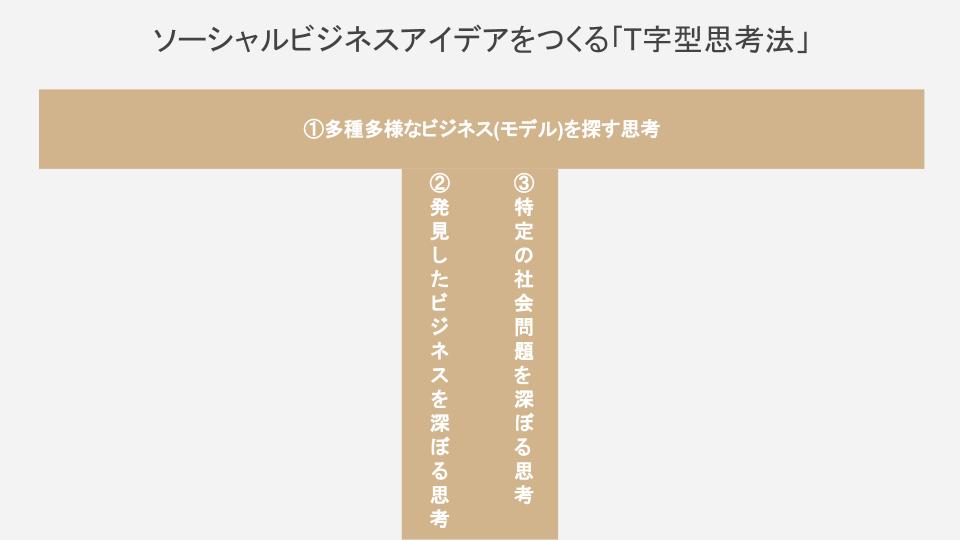

T字型思考方は大きく分けると、

- 考えを広げる思考(図の①)

- 考えを深ぼる思考(図の②③)

の2つに分かれる。

それぞれの思考をするための、問いの例は以下のようなものだ。

①多種多様なビジネス(モデル)を探す思考

- ◯◯業界にはどんなビジネスがあるか?

- そのビジネスと類似しているビジネスは何か?

- 他の業界にはどんなビジネスがあるか?

- A業界のビジネスモデルが他の業界で適用されているビジネスモデルはないか?

- 同じビジネスでも、セグメント・ターゲット・事業ドメインが異なっている事例はないか?

- 海外だと◯◯業界にはどんなビジネスがあるか?

特定の社会問題に対するソーシャルビジネスのアイデアを考える材料となるビジネスの事例(情報)の種類・量を増やすための思考が、考えを広げる思考である。

②発見したビジネスを深ぼる思考

- このビジネスは誰のどんな課題をどうやって解決しているのか?

- このビジネスはどうマネタイズしているのか(収益を出しているか)?

- このビジネスのコスト構造は何か?(何にどれくらいコストがかかっているか?)

- このビジネスを展開している企業はなぜこのビジネスを実施しているのか?

(他のビジネスとレバレッジがきくのか?) - このビジネスを実施することで、この企業はどんなメリットを受けているか?

発見したビジネスに対して、複数の視点から深ぼることで、表面的な情報以外の情報を集められる。

③特定の社会問題を深ぼる思考

- なぜこの社会問題が起きたのか?

- なぜこの社会問題が解決されないままになっているのか?

- この社会問題に対する政府・各省庁・NPO/NGO・社会的企業などの取り組み内容は何か?

- この社会問題が起きている要因が時代によって変わってきているか?

- この社会問題のボトルネックは何か?

- この社会問題に関係している他の社会問題は何か?

当然だが、ソーシャルビジネスはある社会問題を解決するための手法だ。つまり、日頃からつくろうとしているソーシャルビジネスに関係する社会問題を深ぼっておく必要がある。

ただ、めんどくさがりの私は、主体的にT字型思考法をするために、毎日情報を集めに行くアクションを継続してできなかった時期があった。

その時期からやりはじめ、今でも継続して行っているT字型思考をするための情報収集の方法を紹介する。

T字型思考をするための情報収集アクション7選

T字型思考をするための、情報収集で私がしているアクションは以下のようなものだ。

参考になることを願う。他にもよい方法があれば、私のTwitter(@minami_shiroInc)や問合せページから連絡していただけると嬉しい。

①Twitterで関連するアカウントをフォローしておく

ソーシャルビジネス、特定の社会問題、ビジネスの事例などの情報を発信している個人アカウント、企業(Webメディア)アカウントなどをフォローしておく。

そうすることで、日頃Twitterを使っている際に、たまたま有益な情報がタイムラインに流れてきて、思考をするきっかけになる。

Twitterでもいいが「TweetDeck」を使って、リストにいれたアカウントのツイート、特定のキーワードに関係するツイートなどを一覧でみれる状態にしておくのもおすすめだ。

TweetDeckの使い方は、ferret(フェレット)さんの「Twitter運用担当者必見!複数のリストを一度に閲覧できる「TweetDeck」の使い方を解説」が参考になる。

②Yahoo!リアルタイム検索で特定のキーワードに関するツイートをチェックする

Yahoo!リアルタイム検索はTwitterと連動しており、トレンドや登録したキーワードに関するツイートをウォッチするのに便利だ。

通知設定もできるので、受動的に必要な情報を集められる。

アプリもあるので、スマホでみれる環境をつくっておくのがおすすめ。

Google Play Yahoo!リアルタイム検索 ツイッター検索の決定版

App Store Yahoo!リアルタイム検索 for Twitter検索

参考:Web担当者なら理解しておくべき!「リアルタイム検索」の基本を解説

③Googleアラートで関連キーワードを登録してGoogle上のコンテンツを自動収集する

Googleアラートに登録したキーワードに関連するWebコンテンツをメールで知らせてくれる。

メールなので、わざわざ自分からメールアプリを開いて、メールをチェックする必要があるが、ラベルなどを用いてメール受信の自動振り分けを工夫しておけば、そこまで負担にならない。

Gmailの自動振り分けのやり方だが「作業効率3倍!?Gmailの便利ワザと具体的手順」が参考になる。

Googleアラートについては、「Googleアラートとは?いち早く気になる最新情報を手に入れる方法」が参考になる。

(先ほどからferretさんの記事を紹介しているが、Webマーケティング初学者向けに分かりやすくノウハウを解説しているWebメディアなので掲載している)

④Googleトレンドで世の中の検索市場を把握しておく

実施しているソーシャルビジネスに関する社会問題の最新傾向を常に把握しておく必要がある。

法律改正、社会問題の状況変化などがソーシャルビジネスに影響を与えるためだ。

世の中に動きがあった際に、関連するキーワードの検索ボリュームが増加する変化が生まれることがあるため、Googleトレンドでチェックしておくとよい。

『「◯◯(登録したキーワード)」の Google 検索ボリュームがこの 1 週間で 56% 増加』といったメールが届く設定もできる。

⑤関連するWebメディアのメールマガジンを登録する

Webメディアを運営している企業の中には、登録したユーザーに最新情報をメール配信している企業もある(Webメディアじゃなくとも、公的機関のホームページ、ブロガーも実施している)。

ビジネス(モデル)の情報を集めるなら、以下のようなWebメディアがおすすめ。

メールに抵抗があれば、Feedlyなどを使うのも手だ。

参考:Feedlyとは?効率的な情報収集に欠かせないツールの使い方を解説

⑥GoogleScholarで特定の社会問題に関する最新論文を知らせてもらう

GoogleScholarを使えば、Web上にアップされている論文を効率的に調べられる。

SDGs,ソーシャルビジネス,特定の社会問題などのキーワードでアラート設定しておけば、関連する取り組み、研究内容に関する論文を知らせてくれる。

参考:5分で設定完了!最新の論文探しはGoogleアラートを使って自動化しよう

⑦Facebookで社会問題やビジネスに関する情報を発信しているアカウントを「トップに表示」させる

コロナ時代、ZOOMに対抗するために、ソーシャルビデオチャット機能開発があついFacebook。

私の周りで使っている人が少ないが、Facebookでは特定のアカウントページが投稿した際に、自身のタイムラインのトップに表示させる機能がある。

詳しくはFacebookヘルプセンター「Facebookで「トップに表示」とはどういうことですか。」を見ればやり方がわかる。

この機能を使って、社会問題に関することなら国連広報センター (UNIC Tokyo)、Global Compact Network Japanなどをトップに表示させておけば、世界や日本の社会情勢を把握できる。

また、関連するFacebookグループに参加して最新情報をキャッチアップしておくのもよいだろう。

スマホのメモ帳に日頃知った(ソーシャル)ビジネスモデルの構造をさくっとメモしておく

「アイデアは「既存の要素」の新しい組み合わせと心得る」でも述べたように、収集した情報を整理したり、他の情報との関連性や構造を読み解いたりすることが、アイデアを生むための道である。

つまり、日頃、紹介した7つの方法で収集した情報の内、(ソーシャル)ビジネスモデルに関する情報と出会った時に、どこでもいつでもメモができるメモ帳アプリで、以下のような点をさくっとメモしておくと思考を整理できる。

- どんな課題を解決しようとしているか

- 具体的に誰をターゲットしているか

- その企業ならではの提供している価値は何か

- どうやって課題を解決しているか(しようとしているか)

- どのようにターゲットにアプローチしているか(チャネルは何か)

- どのようにマネタイズしているか(収益化しているか)

- 何にどれくらいのコストがかかっているだろうか

- どんな組織とパートナーを組んでいるだろうか

- どんな指標が重要になっているだろうか

- どんなマーケティング戦略を描いているだろうか

などの視点でメモしようとすると、思考が整理され、新たな発見が生まれる。

すべてを毎回メモするのは、人によっておっくうだと思われるので、まずは2,3行程度でもいいから、メモする習慣をつけるのをおすすめする。

習慣がついてくると、自ずと「もっと関連する情報はないか?」と受動的な情報収集から能動的な情報収集にシフトチェンジする癖がついてくるだろう。

ある日よいアイデアが降りてくるのは日頃の行動の結果

私は昔、尊敬する経営者や事業家に「何であなたはよい事業アイデアをじゃんじゃん思いつくの!?」と驚き、嫉妬していた。

私自身もまだまだ未熟だが、気づいたことがある。

尊敬している経営者や事業家は、あらゆる手法で良質な情報を常に集めている。そして、集めた情報を自身なりに噛み砕いて、人に説明したり、教えたりしている。

私は気づいた。「なるほど。日頃の行動の結果として、よい事業アイデアが降りてくるんだな」と。

さて、尊敬する経営者や事業家のようによい事業アイデアを生み、「テクノロジーと人のあったかさで社会問題が解決されつづける人の和をえがく」ために精進する。

【参考・引用元】

*1:ジェームズ・W・ヤング(1988).アイデアのつくり方 株式会社阪急コミュニケーションズ pp.28.

*2:ジェームズ・W・ヤング(1988).アイデアのつくり方 株式会社阪急コミュニケーションズ pp.54−55.