こんにちわ。ソーシャルビジネスを日本に広めたい南(@minami_shiroInc)です。

本記事ではSDGsビジネスとは何か、なぜSDGsをビジネスや経営戦略に統合させる風潮になってきたのか、企業がSDGsビジネスに取り組むことによるメリット(従業員、投資家、取引先、消費者の視点)などを解説する。

私がはじめてSDGsビジネスという言葉に出会った際、「SDGsビジネスー?今までもあったCSRやCSV(共通価値の創出)と何が違うねん!」と頭が混乱したものだ><

私のSDGsビジネスへの解釈は一言でいうと「SDGs達成をビジネス(経営)で貢献すること」だ。SDGsビジネスは、社会問題をビジネスで解決しようとするソーシャルビジネスと似た概念である。

CSRやCSV(共通価値の創出)と異なる点ももちろんある。しかし、本質的には世界や日本で起きている社会問題を収益がうまれるビジネスモデルを通じて、中長期的に社会問題に取り組み解決していこう(2030年を期限として)ということである。

日本では、いわゆる社会問題を「17の目標、169のターゲット、244の指標」と世界共通で定義されたことで、「社会問題をビジネスで解決する=SDGsビジネス」のニュアンスで使われるようになったということにすぎない。(もちろん異論ある方はいるだろう)

前置きはこれくらいにして、具体的に解説していく。

本記事を読むことで、「SDGsビジネスの概要、SDGsビジネスに取り組むことは自社の利益につながる」と分かっていただければ幸甚である!

目次

SDGsを使いこなす企業が勝ち残る時代へ

SDGsビジネス(経営)についてお話する前に、まずお伝えしたいことは「SDGsを使いこなす」企業が2030年に勝ち残る時代になる、ということである。

その理由は、政府/自治体、金融機関/投資家、顧客、ソーシャルセクター(NGO,NPOなど)などの企業を評価するモノサシが変化してきているためだ。

財務諸表に記されている利益やキャッシュの数値を最大化させるだけでは、企業価値が高くならず、社会から淘汰されていく時代へ既にシフトしつつある。

GAFAをはじめ、この時代の流れを掴んでいる海外や日本の企業は既にSDGsビジネス(経営)に取りかかっている。

まずはこの事実を念頭においていただきたい。

それでは、SDGsビジネス(経営)に関する解説をはじめていこう。

企業によるSDGsビジネス(経営)とは

SDGsビジネスもしくはSDGs経営とは、企業がビジネスや経営を通じてSDGs達成に貢献するような企業活動をさす。

また、SDGsビジネスはハーバード・ビジネススクール(HBS)のマイケル・ポーター教授らが中心となって提唱している「CSV(Creating Shared Value)」とほぼ同義である。

CSVは「企業の事業を通じて社会的な課題を解決することから生まれる「社会価値」と「企業価値」を両立させようとする経営フレームワークである」と定義されている(*1)。

平たく言えば、経済的な利益だけをうむビジネスではなく、社会的に“も”価値があるビジネスをやっていこうねという話である。

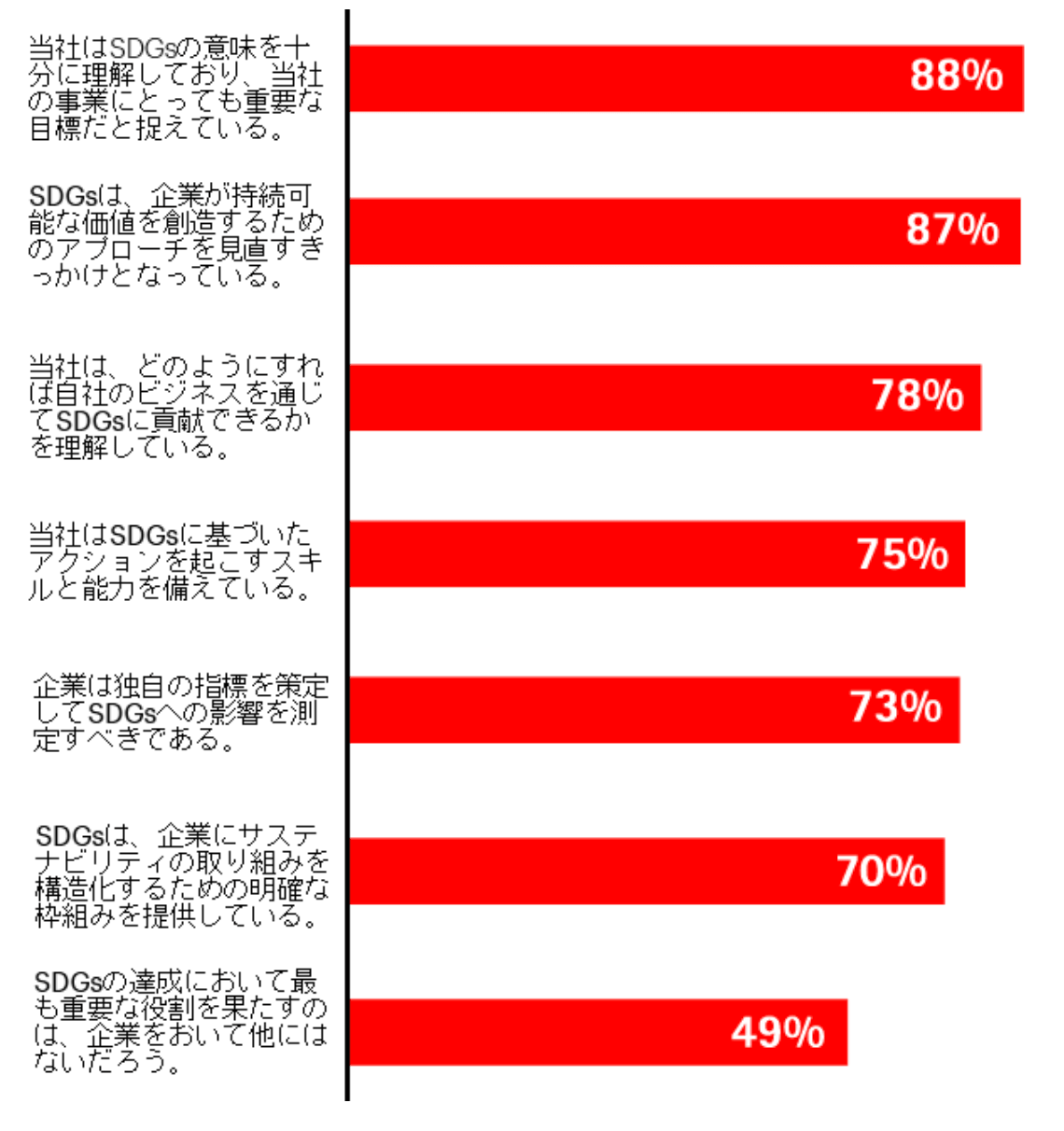

(出所:Accenture「持続可能な開発目標:創造的破壊をもたらす企業は、いかにして「成功」を再定義しているのか」)

SDGsビジネス(経営)が世界で重要視されてきている根拠の1つがこのグラフである。

上記グラフは、アクセンチュア・ストラテジーとUNGC(United United Nations Global Compact)がCEO(最高経営責任者)にSDGsに関する調査を行った結果である。

「当社はSDGsの意味を十分に理解しており、当社の事業にとっても重要な目標だと捉えている」と回答したCEOが88%にも達しており、業界リーダー達がSDGsを重要視していることが伺える。

次は、SDGsビジネス(経営)が世界で重要視されてきている背景についてお伝えしていこう。

短期的な利益追求は一周して自社の首をしめてしまう?

多くの企業は存続のために、短期利益の最大化を目指して企業活動しています。

短期利益の最大化を達成するためには

- 売上の拡大

- コストの削減

の大きな2軸があります。この①売上の拡大にてこずった場合、サービス・プロダクトの改善をしていく方針もあるが、仮にコスト削減に舵を切ったとしよう。

もしあなたならどのようなコスト削減を行うだろうか?

企業の経営方針によりますが、一般的には人件費が最もコストを占めているだろう。この人件費を最小化させる方針で経営をしていくとどうなるだろうか?

あくまで私の意見であるが、以下の図のようにミクロ・マクロの課題がうまれ、自社の事業へ影響をおよぼす可能性があるのではないかと考えている。

リストラや給与・ボーナス削減が加速し、低賃金労働者が増加する。低賃金労働者が増加すると、食生活や働き方などの影響で健康が悪化し、医療費や支援費の負担などで政府財政が圧迫される。

となると、企業が納める税金が増加したり、雇っている労働者の健康悪化や低賃金による労働意欲の低下により生産性が下がったりしてしまう可能性がある。

つまり、企業が短期的な経済的合理性を追求することで、人々で構成される社会や環境が乱れ、一周まわって自社に悪影響がおよぶのではないかと考えている。

続いて、スイスのダボスで年に一度開催されている、世界の政財界のリーダーが集う「世界経済フォーラム(World Economic Forum)」で報告された「グローバルリスク・レポート」がSDGsに深く関係しているのでご紹介しよう。

国際社会のリスク意識がここ10年で「経済リスク→◯◯」に変化

世界経済フォーラムで発表される「グローバル・リスクレポート」では、世界規模で考えられるリスクを

- 発生する可能性

- 発生した際の影響の大きさ

の2軸で分けてランク付けしている。

2019年に発表されたレポートをみるとリスクが発生する可能性TOP10のうち5つが環境課題、2つが社会課題。同じく、発生した際の影響の大きさTOP10のうち5つが環境課題、2つが社会課題である。

また、このランキングの過去11年間の推移は以下の通りである。

細かい内容は一旦おいておき、注目していただきたいところは、青色(経済リスク)が年々なくなってきており、緑色(環境リスク)や赤色(社会リスク)の比率が上昇しているということだ。

つまり、世界の財政界のリーダー達が経済リスクよりもSDGsに関連するようなサステナビリティ課題への意識が強まっていることが分かる。

今、このような時代を生きる私たちは、無償の寄付・援助のような社会貢献ではなく、各企業の経営・ビジネスを通じてサステナビリティ課題を解決していく社会貢献が求められていることを示している。

企業がSDGsビジネス(経営)をするメリット

政府や世間がどれだけSDGsビジネス(経営)に注目しているからといって、「うちには関係ない、うちはそんな余裕ない」と思う経営者やCSR担当者がいるかもしれない。

仮に「うちでもSDGsビジネスやっていくぞー!」と経営者の方が社員に発表しても、社員からしたら「やるメリットあるの?」「やって評価されるの(給与あがるの)?」といった感想をもつかもしれない。

そのため、SDGsビジネス(経営)に取り組む際には、優先的に取り組む課題設定や自社のアセット整理、あるいは評価制度など順を追って準備していく必要がある。

とはいえ、SDGsビジネス(経営)に取り組むことは、企業が長期的に勝ち残るための欠かせない戦略。

企業がSDGsを経営の中核に位置付けることで、投資家や顧客などとのエンゲージメントが促進し、社会的にも評価を受けつつ、収益を拡大させられる可能性を大いに秘めている。

SDGsビジネスの市場規模と新たな機会創出

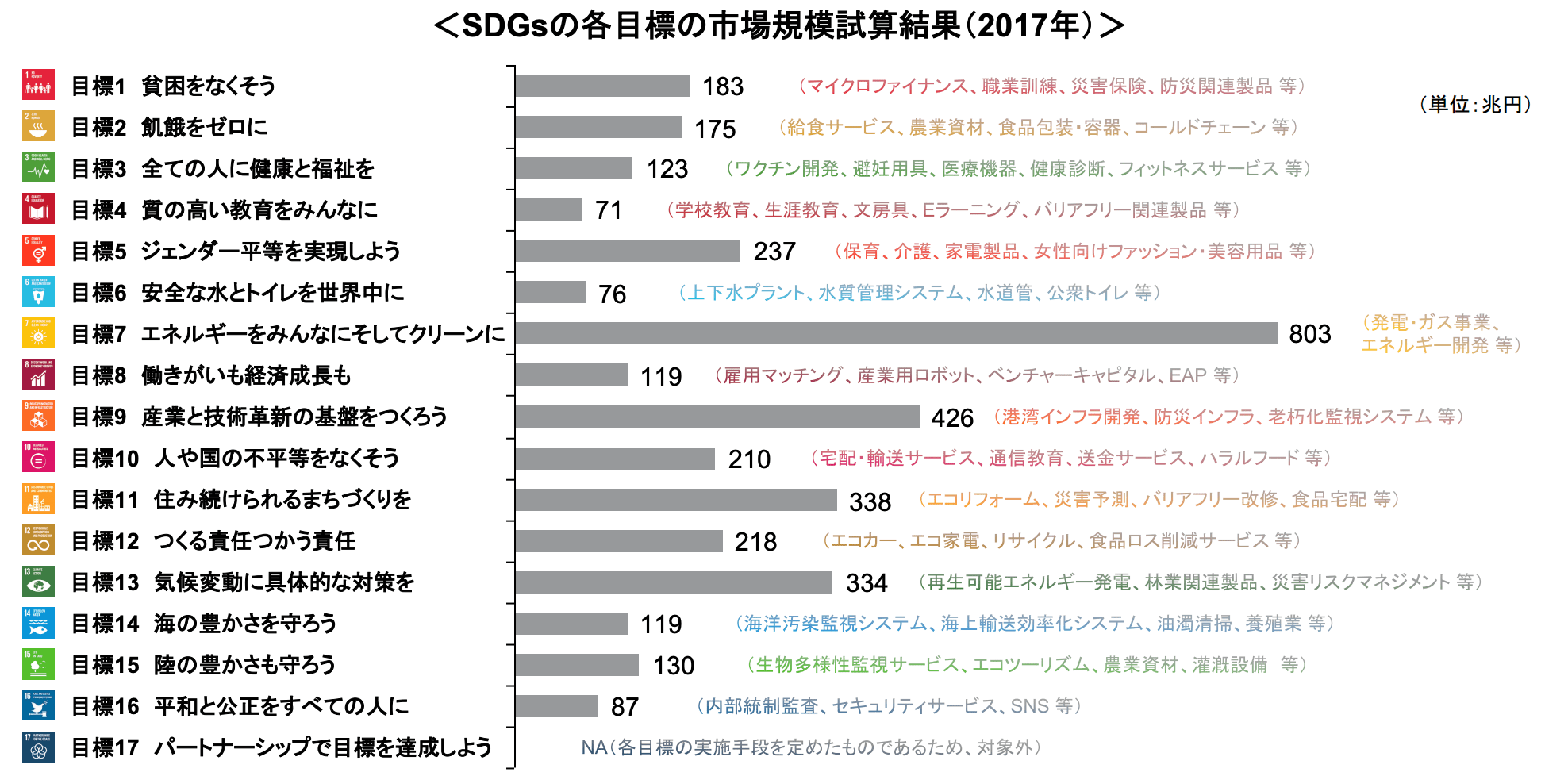

まず、新規事業の立ち上げや既存事業のグロースで分析する市場について、デロイトトーマツ コンサルティング合同会社が調査結果をもとに試算している。

(出所:デロイトトーマツコンサルティング合同会社(2017)「SDGsビジネスの可能性とルール形成最終報告書」)

各目標の市場規模は70兆円〜800兆円という結果。

これほど大きいマーケットがあることにいち早く気づいた企業は先進的にすでにSDGsビジネス(経営)に取り組んでいる。

また、上記でご紹介した世界経済フォーラムの「ビジネスと持続可能な開発委員会(Business & SustainableDevelopment Commission)」の主要報告書「Better Business,Better World(より良きビジネス、より良き世界)」 には「SDGs達成で年間12兆米ドルの市場機会の価値がある」「2030年までに新たに3億8,000万人近い雇用を創出する」と記されている。

SDGsビジネス(経営)に取り組むことは、利益の拡大という意味でも大きなチャンスだとお分かりいただけるのではないだろうか。

社会問題を無視した利益追求企業は採用難に陥る可能性がある

SDGsビジネス(経営)に取り組む話では、よく投資家・NGO/NPO・政府のステークホルダーが現れる。

しかし、SDGsビジネス(経営)に取り組むことは「採用」にも影響してくる。次に、ミレニアル世代(2000年代初頭に成人・社会人になる世代)に対する調査結果をご紹介しよう。

2018年に公開されたコーン・フェリーの調査結果によると、ミレニアル世代の76%は就職先企業の環境的なコミットメントを重視している。また、社会的責任の充足を感じられるのであれば給料が減っても構わないと回答したのは75%、社会的責任を推進しない企業に就職を希望しないと回答したのは64%という結果であった。

また、デロイトトーマツコンサルティング合同会社のミレニアル世代への調査(*2)によると、「事業の成功は財務上のパフォーマンス以外でも測定されるべきだ」と考える人が83%を占めた。

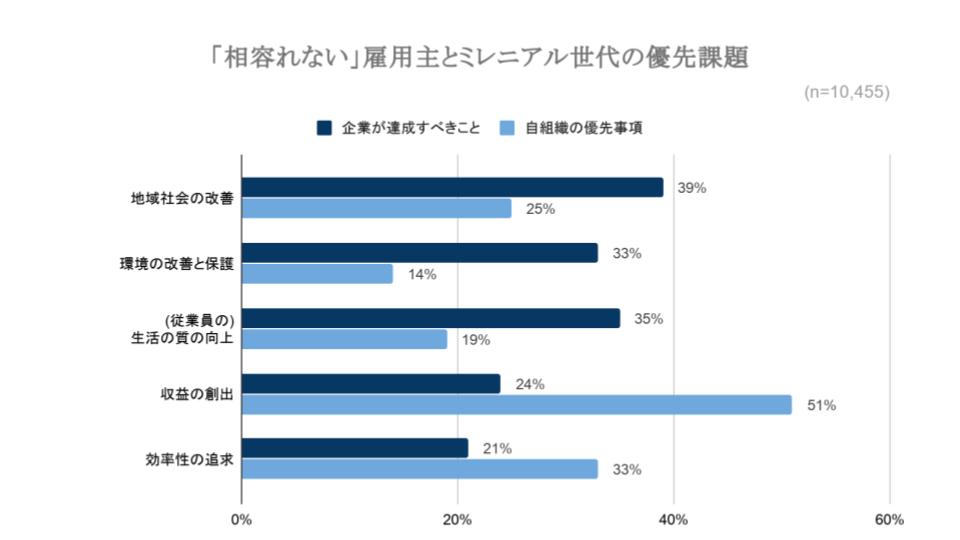

下記グラフでは、ミレニアル世代が重要視している課題を企業が重要視していないことが浮き彫りになってしまった(お互いに身を引き締めよう……)。

(出所:デロイトトーマツコンサルティング合同会社「2018年デロイト ミレニアル年次調査」よりshiro作成)

ミレニアル世代は、「地域社会の改善」や「環境の改善と保護」などのサステナビリティ課題を重要視している一方で、企業は「収益の創出」や「効率性の追求」などを優先事項と捉えていることがわかる。

決して企業が収益の創出や効率性の追求を優先することがダメということではなく(現に私も追求している)、ミレニアル世代が優先しているサステナビリティ課題にも今後は取り組んでいかないといけないとわかる調査となったと捉えている。

つまり、SDGsビジネス(経営)に取り組むことで、ミレニアル世代の採用を強化できることが望めるのだ。

採用マーケティング・広報・ブランディングにもSDGsが強く影響すると考えられないだろうか?

企業の社会問題への姿勢が消費者の購買行動に影響する

続いて、SDGsビジネス(経営)に取り組むことによる消費者の購買行動への影響について解説する。

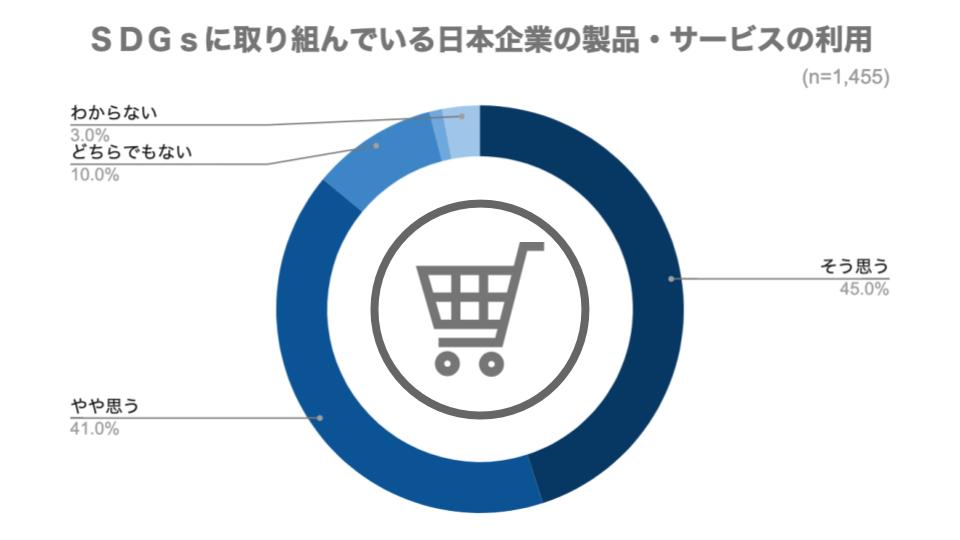

一般財団法人経済広報センターの調査(*3)によると、約9割の人が「SDGsに取り組んでいる日本企業の製品・サービス」を利用したいと回答した。

経営目標から経営戦略・事業戦略のあり方、経営管理指標や組織・業務、人材などを変革し、新たにSDGsビジネス(経営)に取り組むことは、既存事業の利益を拡大させるエンジンにもなりうるということだ。

もちろん一概にいえる話ではない。「SDGsに取り組んでるんだ〜へぇ〜」と思う程度であまり関心のない潜在顧客・顕在顧客もいるだろう。

お伝えしたいことは、消費者含めたステークホルダーにSDGsビジネス(経営)を包括したビジョンや成果などを示し、連携していくことは市場で有益なポジショニングを確立でき、経営・事業のグロースハックが起こる可能性を大いに秘めているということだ。

続いて投資家との関係性について解説しよう。

金融機関や投資家からの評価を得やすい(ESG投資)

金融機関や投資家の企業への評価軸もまた、大きく変化してきた。

「ESG投資」という言葉をもしかしたら聞いたことがある方もいるだろう。

ESG投資をものすごくシンプルにいうと、「社会・環境の課題を解決してて、事業に関するすべての人たちをハッピーにできてたら投資するよ」という話だ。

(ESG投資については「ESG投資とは | 経済産業省」で説明されているので、必要な方はご覧いただきたい。)

金融機関や投資家の間で、このESGが投資判断のひとつの軸になってきている。

SDGsの後押しもあり、サステナビリティ課題を解決しようと経営している企業へのESG投資が主流になってきているのだ。

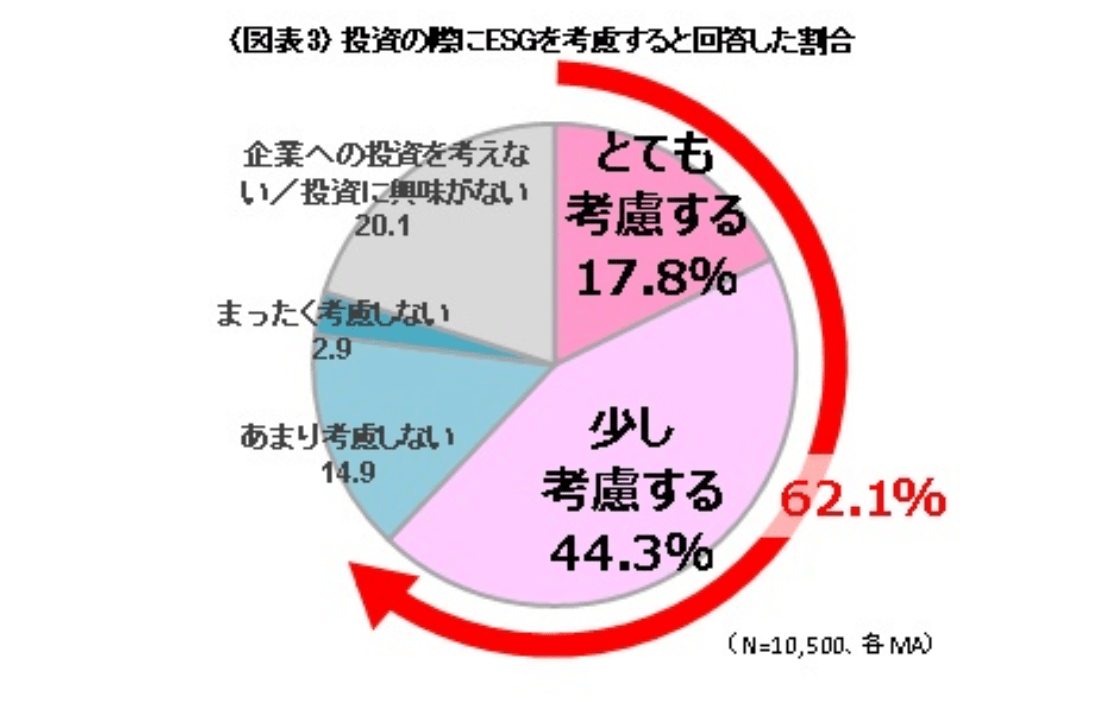

たとえば、電通PRの研究機関である企業広報戦略研究所の調査(*4)によると、全国1万500人の約6割が企業への投資を検討する際に「ESGに対する取り組みを考慮する」と回答。

(出所:企業広報戦略研究所「2019年度 ESG/SDGsに関する意識調査」)

見てきた通り、SDGsビジネス(経営)に取り組むことは、ESGの投資判断に大きな影響をおよぼす。

国連で最高の環境賞「地球大賞」を受賞したパタゴニア社の事例

国連環境計画(UNEP)が2005年から毎年開催している国連の最高の環境賞が地球大賞である。環境に対して良い影響をおよぼした民間企業などに授与される。

ここでは栄誉ある地球大賞を受賞したパタゴニア社のSDGsビジネス(経営)をご紹介しよう。

まずパタゴニアのミッションステートメントは「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む。」(*5)である。まさにサステナビリティ課題をビジネスで解決していく強い意志があらわれている。

パタゴニア社が経営理念を実現するべく、環境課題を解決するための取り組みの一つが「Worn Wear(新品よりもずっといい)」である。

この「新品よりもずっといい」の言葉に込められた意味は、大量消費・大量廃棄の現状を変えるために、破損したパタゴニア製品を簡単にリサイクルするための方法をいくつも提供している、ということだ。

パタゴニアでは、修理可能な製品を作ることによって消費を抑え、パタゴニア製品を長く愛用できることを目指しており、経営理念実現に向けて具体的にアクションしている。

SDGsビジネス(経営)に取り組まないのはリスク

ここまでSDGsビジネス(経営)とは何か、なぜSDGsが世界で日本で重要視されているのか、SDGsに取り組むことはステークホルダーとのエンゲージメントを促進させるといったことを解説してきた。

一つ勘違いしていただきたくないことは、「SDGsビジネス(経営)に取り組むとメリットがある」ではなく、「SDGsビジネス(経営)に取り組まないとリスクしかない」と受け止めていただければと思う。

「誰一人取り残さない」というSDGsの理念は、企業にとって「誰一人他人事にしてはいけない」という意味合いもあると私は考えている。

SDGs経営/ESG投資研究会に参加した企業のCEO、機関投資家のCIO(最高投資責任者)も「SDGsに取り組まなかった場合の「リスク」として、企業の評判が下がる、規制が強化された際に規制に抵触する、消費者が商品を購入してくれなくなる、といったものがある。」(*6)と述べている。

Re:melosマガジンでは、規模とわず日本企業がSDGsビジネス(経営)を実施し、よりよい世界になれるための情報を発信できるように精進している。

SDGsビジネス(経営)を実施するためにどう経営変革すればいいのか、先進的な企業はどうやってSDGsビジネス(経営)を実施したのかといったお役に立てるような情報を発信していきますので、引き続きよろしくお願いしたい。

【参考・引用】

*1:中小企業庁「社会価値と企業価値の両立」

*2:デロイトトーマツグループ.2018年デロイト ミレニアル年次調査.

*3:一般財団法人 経済広報センター.SDGsに関する意識調査 結果報告(2019).

*4:企業広報戦略研究所.2019年度 ESG/SDGsに関する意識調査.

*5:パタゴニアHP.パタゴニアのミッション・ステートメント.

*6:経済産業省.SDGs経営ガイド(2019),9.