今年10月、日本知的障害者福祉協会が障害者総合支援法に基づいたグループホームの再編に関する試案をまとめた。

その中でも、従来から大きく変わる内容は以下の2つ。

- 現在3類型ある障害者グループホームを、重度者向け(一般型)グループホームと比較的軽度者向けグループホーム(自立生活移行支援型)の2類型へ変更する

- 軽度者向けグループホームは入居期限を3年程度とする

目次

この再編が与える影響とは?

- 障害の軽重によって住まいの選択肢が制限されてしまい、障害のある人々の理想の暮らし方が実現できない可能性がある。

- 一人暮らしに対して不安を抱える軽度な障害者が、家族から自立して安心して暮らせる住まいの選択肢が狭まる。

グループホームに「暮らし」を求める人々の声

設立時のグループホームの目的とは、「入所施設」や「医療施設」からの地域移行。

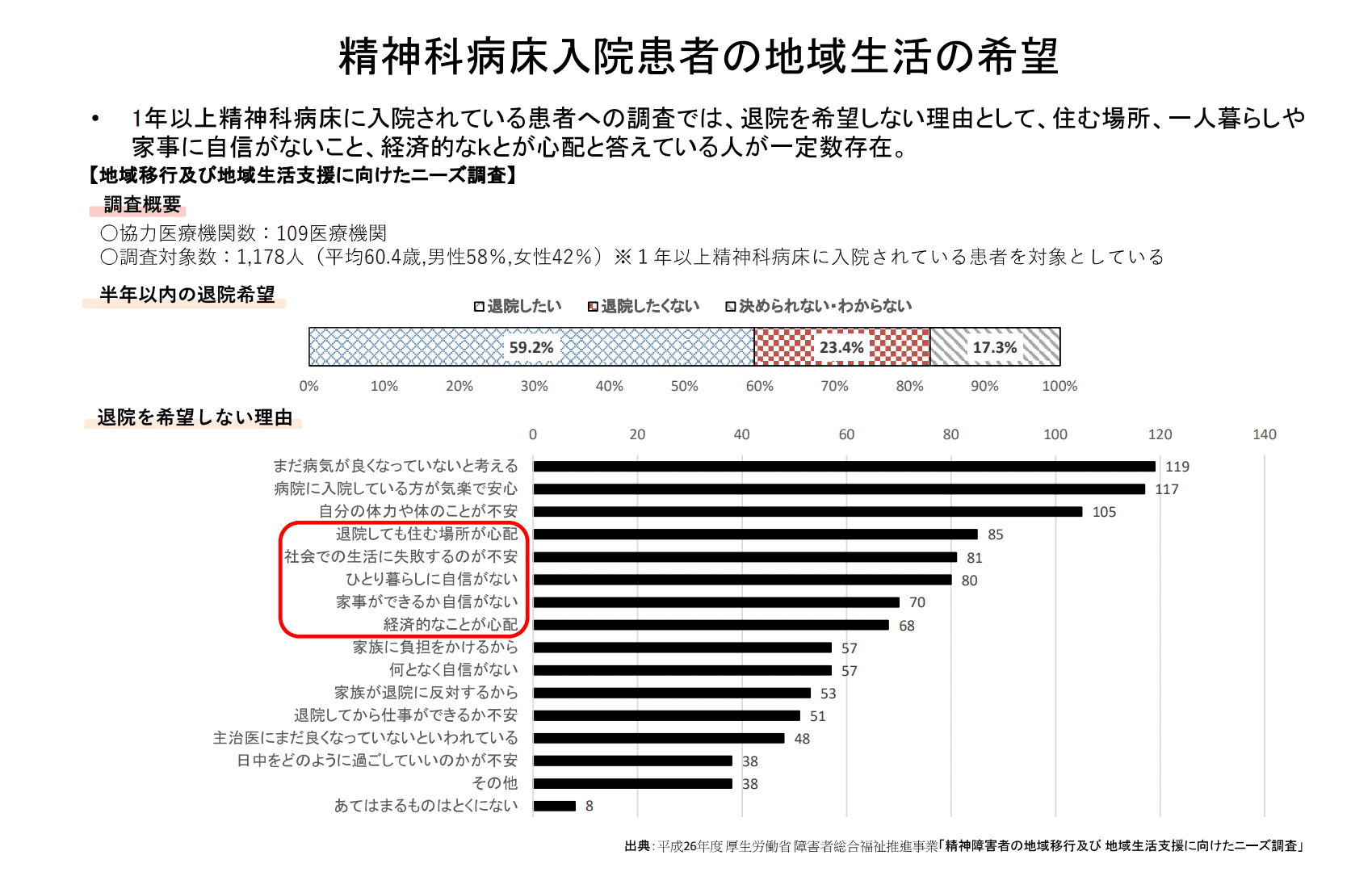

調査によると、1年以上精神科病床に入院している患者1,178人のうち、退院を希望しない患者はそのうち23.4%。

退院を希望しない要因の上位10項目のうち、退院した後の暮らしに対する不安(住む場所や地域生活で失敗しないか、経済的理由など)の項目が半数の5項目を占めている。(*1)

引用:令和2年度障害者総合福祉推進事業 障害者支援のあり方に関する調査研究 -グループホーム、地域生活支援の在り方- 事業報告書

施設を出て地域生活をしたいが、不安があって踏み出せない人にとって、そういった不安要素を解消しつつ、施設の外での地域生活ができる場所が、グループホームである。

また、高齢社会により、自宅などで家族による十分な生活援助がなされない場合にも、入居期限のないグループホームは住まいや暮らしを提供することができる。

グループホームを退去した先の暮らしの支援は?

軽度者向けグループホームを3年で退去した、その後の暮らしにおける不安要素を解消する体制が整っているのだろうか?

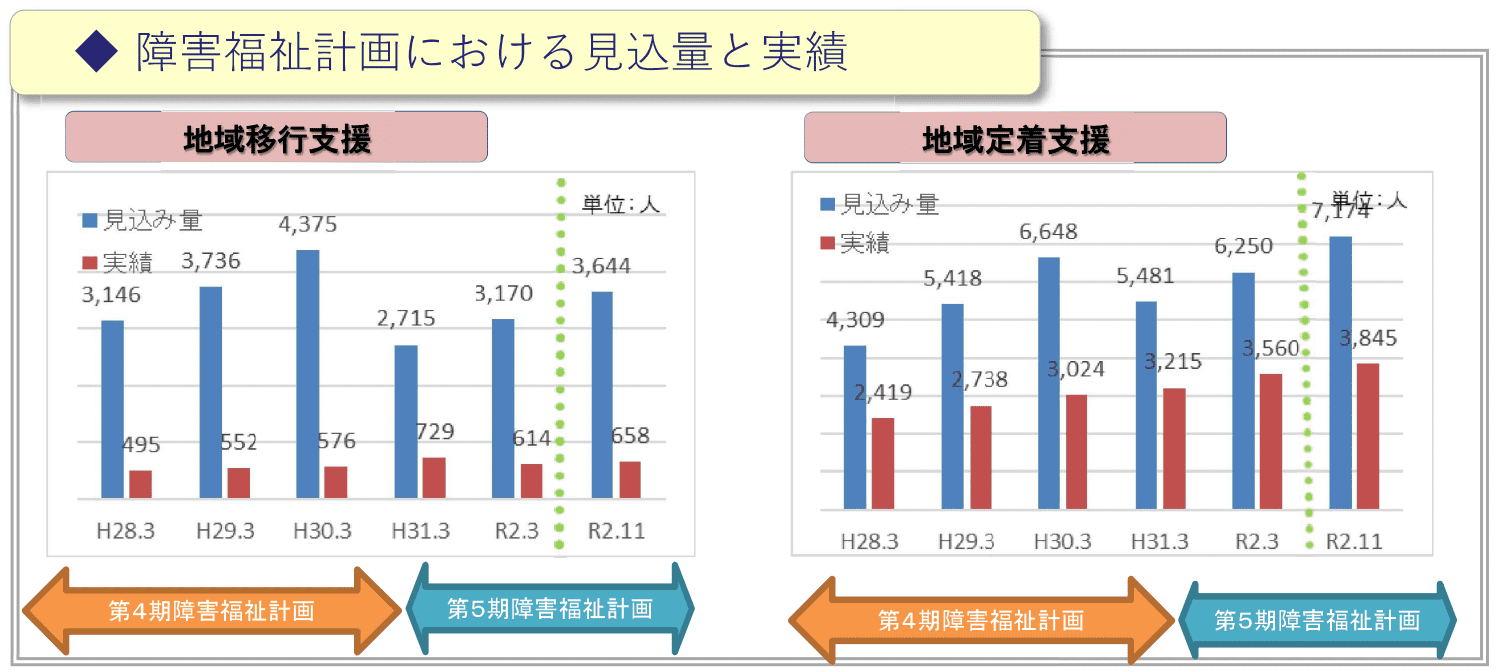

地域移行支援や地域定着支援は、利用の見込み量と実績に約5.5倍と非常に大きい差が開いている。(*1)

引用:令和2年度障害者総合福祉推進事業 障害者支援のあり方に関する調査研究 -グループホーム、地域生活支援の在り方- 事業報告書

障害者の「一人暮らしをしたい」という気持ちに寄り添った地域支援がなされているとは言えないのではないだろうか。

グループホームに対する想定と現状のギャップをどのようにして埋めていくのか

グループホームは先述したように、地域移行への足掛かりとして設立された。

そのため、法律上の位置付けも訓練等給付(地域生活に向けた訓練)とされている。

この設立時の想定を踏まえた上で、各データを比較してみる。(*1)

- グループホームの利用者

平成21年 55,983名→令和2年 139,725名 約2.5倍

- グループホーム利用者のうち障害支援区分4〜6の利用者割合

平成21年 14.8%→令和2年 40.4% 約2.7倍

- グループホームの費用額

平成21年 約653億円→令和元年 約2,422億円 約3.7倍

いずれの項目も増加し続けており、当初想定されていた「訓練の場所」よりも「暮らしの場所」としてグループホームが普及していることがわかる。

グループホーム設立時の想定と現状にギャップが生まれてしまったことは確かだ。

人それぞれ理想の暮らし方は多種多様なので、それらに対応できるような支援体制の整備ができるように検討がすすめられることを期待したい。