こんにちわ。ソーシャルビジネスを日本に広めたい南(@minami_shiroInc)です。

SDGs,サステイナブルなどのキーワードがニュースで見かけることが増えてきた。

(私個人としては日本が良い傾向に進んでいると思うが)組織によっては、ビジネスのあり方やマーケティングのあり方の変革を迫られている。

本記事では、マーケティングに絞って、SDGs・サステイナブル時代に必要な「社会的マーケティング」について、どのような種類があるのか、どのような概念なのか、組織が得られるベネフィット、ぶつかる可能性のある課題について、それぞれ詳細に解説していく。

あなたが所属する組織のマーケティングのあり方を見直す際に、参考になれれば幸いだ。

目次

SDGs時代ではマーケティングを見直さないと企業のブランド価値をさげる恐れがある

SDGsを聞き慣れてきた読者も多いだろう。Googleトレンドで「SDGs」のトレンドを調べると、日本での関心が急激に高まってきたのが2019−2020年だとわかる。

EU諸国、アメリカ合衆国をはじめ、世界や日本でSDGsを達成するために、企業に経営や事業に経済的価値だけでなく、社会的価値・環境的価値も創出するようにステークホルダーから期待されている。

つまり、「本業で社会や環境にとっていいことをしながら、利益を生み出してね」と変革を問われているのだ。

経営や事業にサステイナブルな観点を統合させようと日本企業が動き始めたが、事業創りに尽力してきた人なら察しがつくと思うが、「事業をスケールさせるためのマーケティング」が必要になってくる。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による昨今の社会情勢下、SDGs達成に向けた本業で社会問題に取り組む世界規模のトレンドを踏まえると、これまで通りのマーケティングをしていては企業のブランド価値を低下させ、人材不足・業績悪化などの問題がどんどん生じていくだろう。

一度立ち止まってマーケティング活動の内容を見直す必要がある。

たとえば、緊急事態宣言が発令されているご時世に、某ホテル検索サイトのCMに違和感をもったYukariさんのツイートをみかけた。

久々に昼のテレビ番組を見た。そこで流れるCMは、ACジャパン、東京都のStay Home、マクドナルドが”今できること”など昨今の情勢を反映したようなものが多い。

そんな中、某ホテル検索サイトのCMが流れて、GWのこの時期に適していたのか?企業イメージに影響を与えないのか?など色々考えてしまう。

— Yukari@Wix広報#StayHome (@yukarimajima) April 28, 2020

このツイートの内容に、私もとても共感した。

マーケティングミックスの内のプロモーションだけですら、コミュニケーションの仕方を社会情勢に合わない形でしてしまうと、企業のブランド価値をさげてしまう恐れが生まれるのだ。

(私たちもコミュニケーションの仕方には慎重になる……)

さて、これまで話したことを踏まえると、今後の時代に必要なマーケティングの一つに、社会的責任マーケティングがあるのではないだろうか。

1970年代から研究が続けられてきた社会的責任マーケティングだが、日本ではあまり聞き慣れないかもしれない。

この社会的責任マーケティングについての種類や考え方、企業にもたらすベネフィットなどを解説していく。

SDGs時代に必要な社会的責任マーケティング(通称:ソーシャルマーケティング)とは

社会的責任マーケティングとは、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー(利害関係者:消費者、投資家等、及び社会全体)からの要求に対して適切な意思決定をする責任を指す。CSRは企業経営の根幹において企業の自発的活動として、企業自らの永続性を実現し、また、持続可能な未来を社会とともに築いていく活動である(*1)。

社会的責任マーケティングを特徴づける研究として、コトラー&ナンシー『企業の社会的責任』(PhilipKotler & Nancy Lee, Corporate Social Responsibility,2005)が挙げられる。

社会的責任マーケティングの種類

コトラー&ナンシー『企業の社会的責任』(PhilipKotler & Nancy Lee, Corporate Social Responsibility,2005)では、企業の社会的取り組みを大きく2つに分類されている。

▼マーケティング関連活動(マーケティング主導の取り組み)

- コーズ・プロモーション

社会的な主張に対して意識と関心を高めること - コーズ・リレーテッド・マーケティング

製品の売上を通してされる社会貢献 - ソーシャル・マーケティング

行動変革キャンペーンの支援

※SNSマーケティングのことではない

▼マーケティング非関連活動(コーポレート主導の取り組み)

- コーポレート・フィランソロピー

コーズに対する直接的な寄付活動 - 地域ボランティア

従業員が自らの時間と能力を提供する - 社会的責任に基づく事業

コーズを支援するための自主的な事業活動と投資

ちなみに、『ビジネスモデル2.0図鑑』著者のチャーリーさんがこれらソーシャルアクションフレームワークを分かりやすい図解で簡潔に説明してくれているので掲載しておく。

(『ビジネスモデル2.0図鑑』は本当に有益なので、まずはこちらの記事「ビジネスモデル2.0図鑑 #全文公開チャレンジ」を読んでみてほしい)

ノートPCなどで有名なデル株式会社のそれぞれのアクション事例は以下だ。

本記事ではマーケティング関連活動の

- コーズ・プロモーション

- コーズ・リレーテッド・マーケティング

- ソーシャル・マーケティング

にフォーカスして、私の実体験などをもとに解説していく。

コーズ・プロモーションのベネフィット・課題

まずは、コーズ・プロモーションから解説していく。

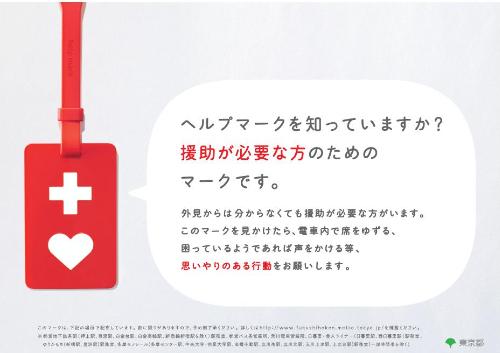

以下のような、広告を電車やバスなどの交通機関で見かけたことがあるだろうか?

(引用元:東京都福祉保健局)

このマークは、「ヘルプマーク」と呼ばれる、外見からは障害や疾患などがあることが分かりにくい人が、周囲の人に援助や配慮を必要としていることを知らせるマークだ。

(スイスの国旗と実際に勘違いしている人がいる……)

東京都福祉保健局が主に駅ホーム、電車内、バス内などで啓蒙活動を実施している。

公的機関以外にも、株式会社LITALICOが運営する「LITALICO仕事ナビ」、ハッピーテラス株式会社が運営する「ディーキャリア発達チャンネル」などの社会的企業が障害のある方が生活しやすくなること(社会的コーズ)に対する意識や関心を高めるために、Webメディアや各SNSでプロモーションしている。

#発達障害 がある人も#ヘルプマーク を利用できるって知っていますか?#ヘルプマークを全国へ pic.twitter.com/tS20f7Yrnp

— ディーキャリア発達チャンネル@発達障害啓蒙アクション (@d_channeljp) May 14, 2019

ヘルプマークの事例のように、コーズ・プロモーションは、社会問題に対する社会的コーズ(主張)をオフライン、オンラインでプロモーションし、意識や関心を高めたり、支援を募ったりするアクションのこと。

コーズ・プロモーションを組織が実施する目的は以下のようなものだ。

①社会問題などに対する人々の意識や関心を高める

いずれかの問題を解決するために、問題の要因となっている統計数値や事実を提示することによって、意識と関心を高める。

私が印象的だったのが、東京都の地下鉄ホームで「転落事故の◯割は酔っ払い」のキャッチコピーと酔っ払っている頭にネクタイを装着したおじさんのイラストが載ったポスターだ。

転落事故という問題に対して、「酔っ払ってホームすれすれを歩かないで」のコーズ(主張)をして、「酔っ払った時は必ずホームすれすれを歩かない、酔っ払ったら他の交通機関を使う」などの意識を高めようとしているコーズ・プロモーションだろう。

(あ、酔っ払ってなくてもホームすれすれは歩かないように!)

②詳しい事実や情報を知るようアナウンスする

ある社会問題に対する特定のWebサイト(Webメディア)・パンフレット・ツールなどを制作し、より詳しい事実や情報を知ってもらえるよう呼びかける。

Webメディアだと、「朝日新聞 2030 SDGsで変える」「gooddoマガジン」など幅広い社会問題に関する情報を発信しているものや、先ほど紹介した「仕事ナビ」「ディーキャリア発達チャンネル」など特定の社会問題に関する情報を発信しているものがある。

パンフレット・ツールだと、ヘルプマークを啓蒙するために、東京都福祉保健局がヘルプマークに関する「ポスター・ステッカー・リーフレット・活用ガイドライン」を提供している。

③お金以外の寄付をするようアナウンスする

不要になった衣類、機器類などのようなお金以外のモノを寄付するよう呼びかける。

(出所:「服のチカラを、社会のチカラに。 UNIQLO Sustainability」)

たとえば、株式会社ユニクロが行っているサステナビリティ活動の一つに「全商品リサイクル活動」がある。店舗に設置しているBOXなどで回収した不要になった服を、リユースとして活用し、難民キャンプや被災地への緊急災害支援など、世界中の服を必要としている人たちに届けるといったものがある。

コーズ・プロモーションが企業にもたらすベネフィット

「コーズ・プロモーションなんて企業がしても、業績には関係しない」と思い込んでいる人がいる。半分正しく、半分正しくないと私は考えている。

コーズ・リレーテッド・マーケティングやソーシャル・マーケティングにも通じる話だが、とにかく何でもいいからある社会問題を選択し、それに対するコーズ・プロモーションを実施すれば業績が上がると考えるのは正しくない。

安易な思考や行動で社会問題が解決されたり、業績が上がったりすれば、どの企業も苦労しない。

「社会的責任マーケティング設計における取り組む社会問題の選択、取り組みの選択の9ポイントを解説した」で詳しく解説するが、

- 自社事業のターゲット層により影響のある社会問題であるか

- 1~5年くらい中長期的に継続して実施できる仕組み・リソースがあるか

- パートナー関係になれる人・組織がいるか

- 複数の社会問題に対して社会的コーズ(主張)をしようとしていないか

など複数の要素を並行して考え、コーズ・プロモーションの設計をしないと、ただの慈善活動とみられ、むしろブランド価値を下げてしまうことになりかねない……。

ただ、コーズ・プロモーションがうまくいけば、ブランド価値(コーポレートアイデンティティ・ブランドアイデンティティ・サービスアイデンティティ)を高められたり、競合とは違う独自のポジショニングができたりする。

簡潔にコーズ・プロモーションが企業にもたらすベネフィットを書いておく。

- 独自のポジショニング構築

- 顧客とのロイヤリティ強化

- 従業員の士気向上

- メディアなどのパートナーシップの構築

- ポジティブな企業・事業への口コミ数の増加(ソーシャルメディア上のUGC増加)

参考:ホットリンク SNSコラム「【徹底解説】UGCとは何か、なぜマーケティングで重要になってきたのか」

特に、ソーシャルメディアが活発になってきた今のご時世だからこそ、⑤のインパクトは組織にとって大きい。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響で経済的に苦しんでいる個人・事業者のために、株式会社マネーフォワードが開発・公開した「新型コロナウイルス 支援情報まとめ」がある。TwitterでUGCが増加しているとわかる。

私は、クラウド会計ソフトで「マネーフォワード クラウド会計」か「クラウド会計ソフト freee」のどちらを使うか悩んでいた。しかし、このマネーフォワードの取り組みを知り、(私のような会計初心者からすると…)機能面や料金がそこまで変わらないならマネーフォワードを使おうと最終的に意思決定した。

(決して「クラウド会計ソフト freee」が悪いサービスとは言っていない)

また、本記事を執筆している時点ではfreeeが同様の取り組みをしているかは不明だが、もし同様の取り組みをしているとしても、社会的責任マーケティング戦略・戦術・施策(SNSの活用など)の立案から実行までのスピードやリソースが結果を左右するとこの事例からも分かるだろう。

コーズ・プロモーションの課題・リスク

何事も良い側面と悪い側面がある。

コーズ・プロモーションにもベネフィットとなる側面もあれば、課題やリスクもある。

コーズ・プロモーションの課題やリスクは以下のようなことだ。

①認知されてにくいケースもある

パンフレット、社会問題に関係するイベントの協賛などのプロモーションで、企業ロゴを掲載するという施策もある。

しかし、複数の企業がロゴを同じ場所に並べて掲載していると、認知される可能性が低くなるケースもある。

そのため、経営資源を投資したとしても、期待するような効果が得られないこともある。

②プロモーション素材が短期的にしか利用できないケースがある

交通機関の広告、パンフレット、イベント、ビラ、プレスリリース、グッズなどコーズ・プロモーションを実施する際の材料はいくつもある。

しかし、経営資源を投資しつづけないと、継続的なプロモーションを行うことが困難な個人・企業もいる。

そのため、投資対効果を測定することが困難なケースもあるのだ。

コーズ・プロモーションの効果を定性的・定量的に測定する方法を、施策別に毎度考える労力がかかるケースもある。

③(うれしい話だが)取材依頼・パートナーからの問合せなどの対応や調整に時間と労力がいるケースがある

コーズ・プロモーションを実施したことで、メディアからの取材依頼やパートナーからの問合せなどによって、時間と労力がとてもかかってしまい、社内体制が崩壊してしまい、他の事業運営に支障がでてしまうこともある。

そのため、取材依頼や問合せが殺到することも想定したオペレーション・人的リソースを整備しておく必要があるだろう。

④競合他社に模倣され自社への効果が小さくなってしまうことも

社会全体でみた際に、社会的コーズ(主張)によって、特定の社会問題に対する理解がすすんだり、解決策を実行してくれる人が増えたりしてプラスにはたらくが、競合があなたのコーズ・プロモーションを模倣して実施してくると自社への効果が小さくなってしまうこともある。

事前に想定して、模倣してきそうな競合他社とそもそも最初から共同でコーズ・プロモーションを実行するようにしたり、独自の経営資源を活用したコーズ・プロモーションを設計したりすることも必要だ。

(もう一度いうが、社会全体でみた際に、プラスにはたらくのだが……せっかくするなら自社に効果もあった方が気持ちも、投資したリソースも報われるだろう)

⑤「どうせ売上のためでしょ」と思われるケースもある

選択した社会問題に対して、どんなに美しい想いや情熱があり、生半可な気持ちではなく、本気でコーズ・プロモーションをしていたとしても、一部の人には悪く受けとられてしまうこともあると理解しておく。

批判してくる人の意見を素直に受けとめ、次回アクションに活かしていくマインドをセットしておこう。

(誠実に実施していれば、必ず良いように受けとめてくれる人もいる)

少し話は脱線してしまうが、テラスハウスに出演していた女子プロレス選手の木村花さんがSNSでの誹謗中傷がひどく、命をたった哀しいニュースがあった……。

SNSでの誹謗中傷は依存症の一種ではないかという意見がある。

SNSによる誹謗中傷が問題になっている。

それが犯罪であることの論点が多い。この視点も必要だが、心の病である認識ももっと高めていく必要がある。

アルコール依存症などと同様に、医療やカウンセリングにつなげるプロセスがないと法だけでは抑えられない。— 保育士おとーちゃん/10刷出来「叱らなくていい子育て」PHP文庫 (@hoikushioto) May 24, 2020

私が、実際にコーズ・プロモーションを実施していた際にも、少なからず誹謗中傷してくる人がいた。個人や組織問わず、誹謗中傷してくる人はいる。それを踏まえて、どのように自組織として、対応していくかの方針を決めておくのをおすすめする。

コーズ・プロモーションを設計するポイント

では、コーズ・プロモーションを設計する際に、何に注力していけばよいだろうか。

以下のようなことを、コーズ・プロモーションを設計する際に参考にするとよいだろう。

- 事業の顧客の関心があり、自社製品やサービスに関連する社会問題をより少なく選択する

(一度に複数の社会問題に対する社会的コーズをしたとしても、何を言いたいのか受け手側がわからなくなってしまう) - 選択した社会問題に対して、自社のビジョン・ミッション・バリュー・パーパスに関連する取り組みを選択する

- 自社の実行する人が「ただの一業務として」取り組むのではなく、選択した社会問題を解決することに大義を感じられるような社会的コーズ(主張)を考える

- あまり知られていない社会問題だったとしても、特定のメディア・市民・行政機関・政治家などの人々が関心のある社会問題を選択する

- 自社ならではの具体的な社会的コーズ(主張)を考え抜く

- ただのマーケティングの一環だと思われないために、継続的に全力で取り組んでいくことを前提に、スケジュールを引いたり、ステークホルダーに説明したりする

- 施策内容に応じた、定性的・定量的な効果測定の方法を事前に決めておく

もし実践している方がいれば、他にも教えていただきたいが、ひとまずこのあたりを念頭においてコーズ・プロモーションを設計すれば、型にはなる。

コーズ・リレーテッド・マーケティングのベネフィット・課題

コーズ・リレーテッド・マーケティング(CRM)の定義は、狭義と広義にわかれる。

狭義のCRM

企業が製品・サービスの売上からえた利益や取り引きに応じて組織に寄付すること

広義のCRM(*2)

組織がコーズ支援を行い、それをコミュニケーションすることにより、マーケティング目標の達成を促進するための戦略

本記事では、狭義のCRMにフォーカスして、解説していく。

コーズ・リレーテッド・マーケティングが認知されるようになった起点は、1983年に行われたアメリカン・エキスプレス社の「自由の女神修復資金寄付キャンペーン」だ(*3)。

全米規模で行われた「自由の女神修復資金寄付キャンペーン」を実施した同社のCanto氏はインタビューで以下のように発言している(*4)。

このキャンペーンの成功が1983年の自由の女神修繕キャンペーンへ結び付くのだが、1981年当初から、地域のキャンペーンが成功すれば、全国キャンペーンを行う予定であった。そして、全国展開の際の支援先コーズとして何がふさわしいかについて議論した結果、自由の女神修繕が選ばれた。自由の女神が国家のシンボルであることに議論の余地はなく、教育に関するコーズのように、複雑でないことがその選定理由であった。

企業によって、支援(寄付)する先を選定する基準は異なるだろうが、Canto氏は寄付した後どうなるかが分かりやすい社会的コーズを選んだようだ。

このキャンペーンの内容は、(私も欲しい)アメリカン・エキスプレス・カードが使用される度に1セント、同カードの新規発行1件ごとに1ドルを自由の女神修繕のために寄付するというもの。総額100万ドル以上の修繕するために寄付した。

このキャンペーンによって、45%ほど新規ユーザーを獲得し、「責任感があり、公共心があり、愛国的な企業」といった印象を持たれる結果を出した。

かなりよい結果が出た事例と言えるだろう。

近年、日本でも行われていたコーズ・リレーテッド・マーケティングの事例として、総額約3,000万円を各支援組織に寄付した「ZOZOARIGATO」がある(いろいろ賛否両論があるようだ……)。

参考:ゾゾ前澤社長が語る「ZOZOARIGATO」の真相と新戦略㊤

コーズ・リレーテッド・マーケティングが企業にもたらすベネフィット

アメリカン・エキスプレス社の事例からも分かるように、コーズ・リレーテッド・マーケティングを実施することで、新規顧客の獲得など企業にもたらされるベネフィットがいくつかある。

①新規顧客の獲得

今まで製品・サービスを利用しておらず、「何かしらの形で社会貢献したい」と考えているような人に製品・サービスを利用してもらえるチャンスが増加する。

②市場の開拓

コーズ・リレーテッド・マーケティングを実施することで、今まで顧客になっていなかったセグメント・ペルソナを開拓できる。

新たなセグメントを開拓し、プロダクトでよい体験を提供できれば、継続的な顧客になってもらえる可能性もあるため、市場の開拓に課題がある場合、コーズ・リレーテッド・マーケティングを検討するのも一つの手段だ。

③製品・サービスの売上増加

①②の結果や既存顧客のリピート率・顧客単価を上げられる可能性もあるため、売上を増加させられる。

④短期的ではなく継続的なパートナーシップの構築

「寄付をする」ことですべての組織とまではいかずとも、特定の組織と継続的なパートナーシップを組める可能性がある。

また、自社でソーシャル(SDGs)ビジネスを実施している、実施予定の場合、パートナーシップ(NGO,NPO法人など)との共創がポイントになってくる。

そのため、コーズ・リレーテッド・マーケティングでパートナーシップを構築していれば、社会問題の構造や実態の理解、そして課題の解像度があがることで、よりよい仮説がうまれ、ソーシャルビジネスを開発するよいヒントになる。

コーズ・リレーテッド・マーケティングの課題・リスク

コーズ・リレーテッド・マーケティングの課題・リスクは以下のようなものだ。

①そもそもどこの組織に寄付するかを選定するのが困難

コーズ・プロモーション設計のポイントでも述べたが、自社のビジョン・ミッション・バリュー・パーパスや事業に関連する社会的コーズ(主張)を選択し、取り組み内容を考える必要がある。

その選択した社会的コーズに関連する組織をピックアップする必要がある上に、ソーシャルビジネス開発も視野にいれるなら、検討している組織の事業内容など細かく把握する必要があるケースもある。

また、組織単位だけでなく、代表同志や他のメンバーとの相性なども「寄付したいと心から思える」ことに影響するだろう。

規模の大きい組織や昔から仲の良い組織がいれば話は別だが、ゼロから設計するとなると、このあたりのことを考えたり、調べたり、調整したりするのに膨大な時間を要する。

②注意の必要な契約書を作成する必要がある

- 購入額なのか・申込数なのかなどのどの指標を基準にするのか

- 売上・純利益など何から具体的にいくら寄付するのか

- 寄付の上限を設定するのか

- 寄付額を公表するのか

- どの製品・サービス(もしくは複数の製品・サービス)の売上などを対象にするのか

- 寄付した金額の使った内訳を開示するのか

- 寄付した金額で実施できたアクションに対する成果を開示するのか

などの項目をいれた契約書を互いの合意の上で締結した方がよいケースもある。

ここばかりは、信用関係にもよるが、上記項目をいれた契約書を締結しておくのが無難だ。

しかし、この契約書を互いの合意の上で締結するためには、時間と労力がかなり必要である。

③コーズ・リレーテッド・マーケティングの参加者を集める時間と労力がでかい

コーズ・プロモーションに比べて、コーズ・リレーテッド・マーケティングを実施するためには、外部ステークホルダーが多くなる。

②でも述べたように、寄付先の組織とのやりとりは当然ながら、そもそもの製品・サービスの売上を増加させる必要があるため、キャンペーンに参加してくださる人をより多く集める必要がある。それに付随する、Web広告・オフライン広告・SNS運用など施策の設計もしなければならない(事業をスケールさせるためには当然ながらしなければならないが)。

④参加者の不安を取り除けなければ、ブランド価値を下げてしまう

NPO法人などに消費者が寄付する際にも、同じような不安を抱かれることがあるが、売上や純利益に対して、何割を寄付するのか、寄付したい目標金額はどれくらいか、実際に寄付されたのか、寄付されたお金が何にどれくらい使われたのかなど、参加してくださった人が気になる・不安になる点をクリアにする必要がある。

「何でもいいから売上に対する一部を、組織に寄付すれば、自社のPRにもなって業績あがるでしょ」と容易に考えて、実施するのはリスクでしかない。

コーズ・リレーテッド・マーケティングを実施する際には、事前に参加者が抱くであろう不安・懸念・参加するハードルなどをリストアップし、誠実にそれらをクリアする方法をディスカッションしておく必要がある。

⑤自社だけでキャンペーンをつくると衝突が起きる

コーズ・リレーテッド・マーケティングの実行方法を、パートナー企業や寄付先組織と共につくりだした方が良いだろう。

たとえば、細かい話になるが、「昨日Twitterでツイートしていた文言が勘違いをうんだり、ブランド低下に繋がりかねない!」と注意されるケースもあるだろう。

そのため、言葉の表現のトンマナ、グラフィックの方向性、コミュニケーションに含める内容などをパートナー企業や寄付先と事前にすり合わせておく必要がある。

ソーシャル・マーケティングのベネフィット・課題

ソーシャル・マーケティングとは、ターゲットと同様に社会(公衆衛生、安全、環境、そしてコミュニティ)に便益をもたらすターゲットの行動に対して影響を与えるために、価値を創造し、伝達し、そして流通させるというマーケティングの原理および手法を適用するプロセスである(*5)。

ソーシャル・マーケティングが、コーズ・プロモーション,コーズ・リレーテッド・マーケティングと大きく違う点は、マーケティング対象の消費者に「行動変革」を追求することだ。

ソーシャル・マーケティングの仕掛け人は、ターゲットが以下のような行動をすることを狙う(*6)。

- 新しい行動を受容する

- 潜在的に望ましくない行動を拒否する

- 現在の行動を修正する

- 以前の好ましくない行動を放棄する

たとえば、「歩きタバコをやめて」「妊娠している際にアルコールを摂取しないで」などの行動変革を明確に消費者に訴えかけるのがソーシャル・マーケティングだ。

主に、次のような社会問題に対して消費者に行動を促すことが焦点となる(*7)。

- 禁煙

- 受動喫煙

- 乳がん

- 前立腺がん

- 体育活動

- 妊婦のアルコール依存症

- 10代での妊娠

- 皮膚がん

- 暴食

- 糖尿病

- 心臓病

- HIV/エイズ

- 口腔衛生などの健康に関する問題

- 交通安全

- 銃の安全保管(日本にはあまり関係しない?と願いたい)

- 水難事故防止

- 自殺防止

- 緊急事態への対策などの傷害予防に関する課題

- 水資源保護

- 電力源保護

- 農薬使用

- 大気汚染

- 野生動物生息地

- ごみの不法投棄防止などの環境に関する問題

- ボランティア活動

- 選挙

- 動物愛護

- 臓器提供

- 犯罪防止

- 献血などの地域参加に関する課題

本記事執筆時での代表例は、やはり新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による予防対策・補助金や助成金の申請に関する政府・行政機関・企業による取り組みだ。

コロナ専門家の有志が集って、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報をnoteで発信し、消費者に明確な行動を促している。

海外の事例だと、以下のようなものだ(*8)。

ソーシャル・マーケティングが企業にもたらすベネフィット

ソーシャル・マーケティングでは、ターゲットの行動変革を目的にしていると述べた。

つまり、ソーシャル・マーケティングの実践者が日本で増加すれば、あるべき行動をする消費者が増加し、社会問題解決に一歩近ける。

では、企業がソーシャル・マーケティングを実践するベネフィットは何だろうか。

私は主に4つあると考えている。

①類似商品の競合に勝てる(独自のブランド・ポジショニング構築)

各調査、私の周りの方々にヒアリングした結果、機能・味・デザインなどが似た商品があった際に、50%以上が社会問題解決のために取り組んでいる企業の商品・サービスを利用したいと考えていることが分かった(*9)。

②マーケティングファネルの認知(Attention)拡大に貢献する

製品・サービスの販売だけを目的にしたマーケティングとは別で、ソーシャル・マーケティング・キャンペーンを実施することで、新たな消費者からの認知を獲得できる。

(マーケティングファネルの参考:「【マーケティング用語】図解!知っているようで知らない「ファネル」とは?」)

一般的なWeb広告、SEO対策、コンテンツマーケティングなどのデジタルマーケティング、オフライン広告などと違い、明確に社会問題に対する行動変革を訴求するため、共感してくださる人などがさらに拡散してくれ、今まではリーチできなかった層にも認知してもらえるのだ。

③売上の増加

ソーシャル・マーケティングで訴求していく行動変革の行動内容と自社製品・サービスが自然とフィットする場合、売上増加が見込める。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防対策を促すソーシャル・マーケティングを「マスクを販売する企業」が実施すれば、社会的意義もあり、売上も増加すると想像できるのはないだろうか。

④信頼できるパートナーが見つかりやすい

一般的なマーケティングと違い、ソーシャル・マーケティングは社会問題を取り扱う。

そのため、選択した社会問題に対する呼びかける行動変革内容と関連する組織(公的機関、NPO法人、財団など)に快く受け入れてもらえ、協力を得られるケースがある。

ソーシャル・マーケティングの課題・リスク

ソーシャル・マーケティングの課題・リスクは以下のようなものだ。

①呼びかける行動の科学的根拠など、医学的・技術的専門家による検討がないと誤ったキャンペーンになってしまう

企業が善意でソーシャル・マーケティングを実施したとしても、呼びかける行動が選択した社会問題解決に紐づかない場合、消費者に誤った行動を促してしまい、状況を悪化させてしまう恐れがある。

そのため、学術書・論文などで調べたり、研究機関に問い合わせたりして、専門家の意見を十分集める必要がある。

②誰かの行動を変えるためには中長期的な取り組みが必要なので十分なリソースが必要

1ヶ月間で、ソーシャル・マーケティング・キャンペーンの目的を達成させることは極めて困難だ。なぜなら、人間の行動を変えることは、容易い訳ではないからだ。

変革してもらいたい行動を細分化し、マイルストーンを引いて、進捗状況をマネジメントできる体制・仕組みを構築しておく必要がある。

たとえば、「タバコのポイ捨てをやめよう」というソーシャル・マーケティング・キャンペーンを実施したとする。

この場合、特定の地域での「タバコのポイ捨て数」が指標となるが、まずは罰金制度を流布したり、地域のいたるところにポスターを貼ったり、地方TV局と協力してTVCMを流すなど、アクション内容をいくつかに分けて、順次実施していく必要がある。

どの組織もリソースが限られているため、自社のみでどのアクションを、どのような順番で、それぞれいつ実施するかなどの事前設計が欠かせない。

③批判されることを想定した準備をしておかないと、ブランド価値を下げてしまう

選択した社会問題に対する呼びかける行動内容が、自社事業と関連していなかったり、「企業のすることじゃない」などのような批判をされたりするケースが少なからずある。

その場合、どのような対応をするか、どのようなメッセージを届けるか、などの念入りな準備がないと、対応に遅れてしまったり、曖昧なメッセージしか届けられなかったりすると、信用を失う可能性がある。

とはいえ、誠実に向き合い続けていても、批判してくる人は永遠と批判してくるため、どこかで線引きしておくことも重要ではないだろうか。

課題やリスクはあるものの、社会全体で考えた時、自社の業績拡大の可能性を考えた時に、ソーシャル・マーケティングは有効な手段の一つのため、私としては実施することを検討した方がよいと考えている。

社会責任マーケティングを実践する流れは主に4ステップある

ここまで、社会的責任マーケティングのコーズ・プロモーション、コーズ・リレーテッド・マーケティング、ソーシャル・マーケティングの3つを解説してきた。

これらを実施する主な流れは、以下のようなものだ。

- 取り組む社会問題・社会的コーズ(主張)を選択する

- 選択した社会問題・社会的コーズ(主張)を支援する取り組みを選択する

- 選択した取り組みを実行する体制づくり・マネジメント体制の構築・スケジューリング

- 取り組みの評価体制の構築

詳細は

社会的責任マーケティング設計における取り組む社会問題の選択、取り組みの選択の9ポイントを解説した

社会的責任マーケティングを実行し、評価するための11ポイントを解説した

で解説している。

【参考・引用元】

*1:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

*2:世良耕一(2014).コーズ・リレーテッド・マーケティング 社会貢献をマーケティングに活かす戦略 北樹出版, pp.29

*3:1981年が起源である説もある。

*4:世良耕一(2014).コーズ・リレーテッド・マーケティング 社会貢献をマーケティングに活かす戦略 北樹出版, pp.37−38

*5:Philip Kotler and Nancy R.Lee(2009).Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution Pearson Prentice Hall.フィリップ・コトラー,ナンシー・R・リー 塚本一郎(監訳) (2010). コトラーソーシャル・マーケティング 貧困に克つ7つの視点と10の戦略的取り組み 丸善株式会社) pp.76

*6:Philip Kotler and Nancy R.Lee(2009).Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution Pearson Prentice Hall.フィリップ・コトラー,ナンシー・R・リー 塚本一郎(監訳) (2010). コトラーソーシャル・マーケティング 貧困に克つ7つの視点と10の戦略的取り組み 丸善株式会社) pp.83-84

*7:Philip Kotler and Nancy R.Lee(2004).Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause Wiley.フィリップ・コトラー,ナンシー・R・リー 恩藏直人(監訳) (2007). 社会的責任のマーケティング 「事業の成功」と「CSR」を両立する 東洋経済新報社) pp.133−136

*8:Philip Kotler and Nancy R.Lee(2004).Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause Wiley.フィリップ・コトラー,ナンシー・R・リー 恩藏直人(監訳) (2007). 社会的責任のマーケティング 「事業の成功」と「CSR」を両立する 東洋経済新報社) pp.134−135

*9:世良耕一(2014).コーズ・リレーテッド・マーケティング 社会貢献をマーケティングに活かす戦略 北樹出版, pp.63−64

Philip Kotler and Nancy R.Lee(2004).Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause Wiley.フィリップ・コトラー,ナンシー・R・リー 恩藏直人(監訳) (2007). 社会的責任のマーケティング 「事業の成功」と「CSR」を両立する 東洋経済新報社) pp.139 など