こんにちわ。ソーシャルビジネスを日本に広めたい南(@minami_shiroInc)です。

2020年にもなると、外部講師を招いてSDGs研修を実施している企業が増えてきた。

そういった企業の方々に話を伺うと、「何となくSDGsのこと分かったけど、結局どうしたらいいのか、何をしたらいいのか分からなかった」という声をよく聴く。

数百万円も払って実にならないのは何かひっかかる。これでいいのだろうか?と。

そこで私たち、SHIROは企業がなぜSDGsのことを知らないといけないかを抑えた上で、自社でSDGsを統合した経営、事業を行っていくためのファーストステップとなる「SDGsビジネスのアイデア」を創る方法を考えた。それが【SDGsビジネスダイアローグ】だ。

この方法が全企業に使えるとは到底考えていないが、社内でブレストする際の参考になればと思い記事にした。

そもそも組織内でダイアローグ(対話)するとはどういうことか、メリットは何かなどにも触れつつ、SDGsビジネスダイアローグの具体的な進め方を解説していく。

ワークシートもダウンロード可能なので、自由にご使用いただきたい(メールアドレスの入力不要)。

それでは、じっくり解説していく。

目次

巷にあふれるSDGs研修の問題点

SDGsビジネスに取り組もうとしている企業の方に話を伺っていると、「過去にうけたSDGs研修」への悩みは以下のようなものだ。

- 一方通行の知識伝達型のため、理解はできるが腹落ちしない

- 「企業」がSDGsに取り組むチャンスとリスクまで踏み込んでいない

- 自社とSDGsを関連させて考えられるところまでいけない

- 最初にすべき具体的なアクションが分からない

話を聞いた担当者は「講師を招いてSDGs研修を社内でやれば、みんなにSDGsのことを知ってもらえ、SDGsにどう取り組めばいいかのアイデアがでてくるはずです!」と上司や役員を説得して、やっとの思いで研修を開催したが、効果はいまいち……と嘆いていた。

そういった担当者が多いのではないだろうか?

もちろん、とても多くの学びをえられるSDGs研修を実施している講師もいる。研修ビジネスには尽きものだが、講師の腕前や実践経験によって結果に大きな違いがうまれる。

このような状況を改善するために役立つのが「SDGsビジネスダイアローグ」である。担当するファシリテーターの力量や場づくりの経験数などによって左右されてしまう側面もなきにしもあらずだが、SDGsビジネスダイアローグでは「SDGsビジネスアイデアを創出する」ことをゴールとしたワークショップ形式のプログラムだ。

ぜひ本記事で説明している内容を自社にあった形にアレンジして、どんどん開催していってほしい。

ダイアローグ(対話)が何かよく分からない人向けに、ダイアローグの定義、ダイアローグのポイント、組織内でダイアローグするメリットなどを解説していく。

すでにダイアローグのことを知っている人は、SDGsビジネスダイアローグの進め方まで読み飛ばしてほしい。

組織にとってのダイアローグ(対話)とは何か?

実は2000年代から、組織内で行われる「ダイアローグ(対話)」が重要視されている。「立教大学大学院 経営学研究科 経営学専攻」で人材開発論・組織開発論・チームワーク研究を教えている中原淳教授が出版した『ダイアローグ 対話する組織』にも組織にとってのダイアローグの重要性について述べられている。

ダイアローグ(対話)の定義

人によって若干、ダイアローグの定義が異なる。本記事ではダイアローグを「複数の人が対等な立場でいろいろな考え方、価値観、知識を出し合いながら、アイデアの探求を通して新たな関係や意味を創造するコミュニケーションプロセス」(*1)と定義する。

つまり、ダイアローグは新しいアイデアを創るために用いられる側面もあるが、「チームづくり、チームビルディング、組織づくり」などの側面でも行われる。

ダイアローグ(対話)とディスカッション(議論)の違い

中原氏によるとダイアローグは「選択肢の可能性をもう一度探るとか、評価の基準そのものを再吟味するといった方向に話し合いを進めていきます(*2)」、ディスカッションは「最終的に何かについて意思決定する場だということです(*3)」と述べている。

SDGsビジネスダイアローグでいうと、最終的にいずれかのSDGsビジネスアイデアを選択するためにディスカッションする必要はあるが、その手前にまずは互いの知識や価値観を共有しつつ、ダイアローグを通じてSDGsビジネスアイデアの可能性を探求していく必要がある。

だから、「SDGsビジネスディスカッション」ではなく「SDGsビジネスダイアローグ」としたのは上記のような狙いがあるからだ。

ダイアローグ(対話)のポイント

ダイアローグする相手によって大事になってくることが少々異なるが、私自身が100回程度ダイアローグの場づくりをしてきた中で、重要だと考えるポイントは5つある。

- 「聞く」ではなく「聴く」

- アイメッセージにする

- 遠慮せず問いかける

- 対等な立場であると心得る

- 「発散」と「収束」を使い分ける

一つずつ詳しく解説していく。

①「聞く」ではなく「聴く」

ただ相手の話を「聞く」のではなく相手の価値観・性格・経験・感情などにも意識を向けて「聴く」。聴くことで相手が伝えたいことをより理解できたり、新たな発見にもつながる。

②アイメッセージにする

「会社の状況的に〜だ」などと主語を会社や私たちと複数にしたり、断言したりするのはNG。意見を争わせる場ではなく、自身の経験や価値観ベースの声が求められるため。「私は〜だと思う」といったようにアイメッセージを心がけよう。

③遠慮せず問いかける

対話は「考えを発信する=>質問をうける=>思考を巡らせる=>新たな考えを発信する」の繰り返しにより思考・意見・視野が深く広くなっていく。そのため、どんな意見や些細な疑問であっても発信することで、広く深く可能性を探求できる。

④対等な立場であると心得る

組織でダイアローグする場合、これがもっとも重要だ。上司と部下が対話する場合、日頃の関係性が対話に悪影響を及ぼしてしまう可能性がある。思考や発信が萎縮してしまい対話にならない。「対等な立場であり、互いに相手の発信を受け入れつつ、問いかけたり、共に考えたりする姿勢」が本当に重要だ。

⑤「発散」と「収束」を使い分ける

ダイアローグの内容にもよるが、アイデアを創出するためのダイアローグの場合は「発散」と「収束」を意識的にわける必要がある。発散とは、あらゆる条件を無視して思いつくアイデアや考えをとにかく発信する時間。収束とは、あらゆる条件を無視して出てきたアイデアを絞り込む時間。2つの時間を分けて行わないと、「会社のリソース考えたらできないでしょ」「アイデアを実行するための体制が整っていないよ」といった具合にアイデアを出した人をすぐさま批判してしまう人が現れる。すると、アイデアの量も質も下がってしまう。

5つのポイントをすぐに実践できるのは組織の文化、ダイアローグする相手によって難しいかもしれない。しかし、「大事なポイント」が頭の中にあるかないかで、「改善するアクション」をその後できるかできないかが変わる。まずは5つのポイントをふまえてダイアローグしてみてほしい。

組織内でダイアローグ(対話)するメリット・効果

私が100回程度ダイアローグの場づくりをしてきて考えるメリット・効果は3つある。

- 協調的な文化形成に向かう

- 心理的安全性のある組織への一歩になる

- 一人ひとりの知識が増え思考の範囲が大きくなる

一つずつ詳しく解説していく。

①協調的な文化形成に向かう

互いの価値観・世界観の共有、日頃考えていることを発信し合う、質問し合うといった時間をすごすことで、より信頼しあえたり、互いの理解が深くなったりする。

SDGsビジネスダイアローグのように、アイデアを創出するダイアローグの場合、チームでアイデアを考え、最後に一つのアイデアまで絞り込むといったプロセスを通じて、以前よりもチーム意識が芽生えることを体感するだろう。

相手との状況・ファシリテーターの力量・グループ内のメンバー・ダイアローグできた深さなどによって必ずしも協調的な空気にならない場合もある。しかし、繰り返しダイアローグしていくことで、相手の価値観・世界観や考えていることの理解が進み、「あっ、こんな一面もあったんだ」「実はこういう人だったんだ」と相手への気づきがあったり、好感をもてたりして、協調的な関係へと発展していく。

②心理的安全性のある組織への一歩になる

①にも繋がるが、相手への理解が深くなったり、信頼できたりすることでチームに欠かせない要素である「心理的安全性」を高められる。

心理的安全性については、「グーグルが突きとめた!社員の「生産性」を高める唯一の方法はこうだ」と「効果的なチームとは何かを知る Google re:Work」で詳しく解説されている。

③一人ひとりの知識が増え思考の範囲が大きくなる

ダイアローグを通じて、グループ内で各がもっている知識が共有される。日頃仕事上で共有している知識よりも深い・他テーマの知識が得られる場にもなるため、一人ひとりの知識が増える。そして、知識が増えることで考えられる対象が広がるため、結果として思考の範囲が大きくなる。

ダイアローグすることは、新しいアイデアを創出できる、事業の課題解決にむかえること以外にも効果があるとご理解いただけただろうか。

SDGsビジネスダイアローグの進め方【ワークシート付】

では、社内でSDGsビジネスのアイデアを創るための【SDGsビジネスダイアローグ】について説明していく。

これから説明する方法は、あくまでも私が考案したものであり、そのまま使えばどの企業でも有用に使えるわけではない。企業の文化や体制にあった方法にアレンジして使っていただければと考えている。

SDGsビジネスダイアローグの概要

SDGsビジネスダイアローグは、3名〜6名のグループ3つ以上作って行われることを想定している。SDGsビジネスアイデアを出すまでにステップごとに設定された問いに対してダイアローグしていく。

参加する人は部署内でも、部署横断で公募型(参加したい人の自由参加)にしてもいい。理想は部署横断の参加者がいて、グループ内の人も部署バラバラにした方がいい。その方が、多様な考え方、組織状況、経験をふまえてダイアローグできるからだ。

SDGsビジネスダイアローグは計7ステップで構成されたプログラムだ。

各ステップ別に説明していく。

プログラムで使用するワークシートのダウンロードリンクはステップ7に記載した。社内で実施するプログラムに合わせて自由に編集していただいて構わない。

では、各ステップを説明していく。

STEP①まずはゴール、グランドルールを共有する

プログラムのはじめは、プログラムを終えた後の参加者のゴール像、プログラムをすすめる上でのルールを共有することからはじめる。

私が実施しているSDGsビジネスダイアローグのゴールは、

- SDGsを深く理解する

- 社会問題をビジネスで解決する意味を理解する

- SDGsビジネスアイデアを自分の中で一つは得る

- 組織内で自身がSDGsビジネスを実行していく上での役割をイメージできる

の4つである。

今回紹介するSDGsビジネスダイアローグには「企業にとってのSDGsとは何か」に関する研修を省略している。本来、このプログラムは「インプット」と「グループ対話」の両輪で成立する。

前提知識がない上で、ダイアローグしても浅い内容にしかならず、抽象的なアイデアに留まってしまうからだ。

つづいて、ルールについて。

ルールは、

- 「聞く」だけでなく「考えて発信する」を心がける

- 対等な立場で対話する

- 発言はコンパクトにする(3分以内)

- アイデアをどんどんパクろう

- 「発散」と「収束」を分けて対話する

の5つだ。「ダイアローグ(対話)のポイント」で説明した内容をみるとルールの意図が理解できるだろう。

ここでは3と4について説明する。

3は日頃のMTGでも思い当たる人がいるかもしれないが、「やたらと長く話し、結局言いたかったことが分からない」人がいる(私も気をつけているが、まだすべてのMTGでできているとは言えない……)。

そのため、グループでダイアローグする際に、「短く、伝わるように、3分以内で」を心がけて欲しい。そうすれば、対話の内容や思考がどんどん深くなっていき、最終的によりよい具体的なアイデアに落とし込める可能性を高める。

④はアイデアづくりで30年にわたって読まれている『アイデアのつくり方』に関係する。著者ジェームス氏は「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ」と主張している(*2)。

MacBookの充電コードは日本のポットの電源ケーブルの形状を参考にしているように、アイデアは既存の要素と要素の新しい組み合わせで生まれる。

つまり、ダイアローグしている際に、相手から出たアイデアを自分のアイデアとを組み合わせてどんどん新しいアイデアを出していくために、積極的に相手のアイデアをパクってほしい。

ダイアローグはアイデアを競わせる場ではない。だから、どんどん相手のアイデアをパクって、自社にとって価値あるアイデアを創れるようにしよう。

STEP②SDGs各目標と自社事業との関連性を評価する

ワークシートの「内容」と「事業上のチャンスとリスク」を読んだ後に、グループ内で「自社の事業や進出している業界」とSDGsの各目標がそれぞれどれくらい関連しそうか評価していく。

1:全く関連しない

2:あまり関連しない

3:分からない

4:間接的に関連する

5:直接的に関連する

上記5段階でもいいし、オリジナルの評価軸で整理していこう。

企業がSDGsの全目標に取り組むことは現実的でないし、インパクトも小さくなる。そのため、自社でSDGsビジネスを実施していく際に、注力するための領域を定める必要がある。

そのため、ステップ2のワークを通して自社がどこに注力すればいいか(事業ドメイン)をざっくり評価していく。

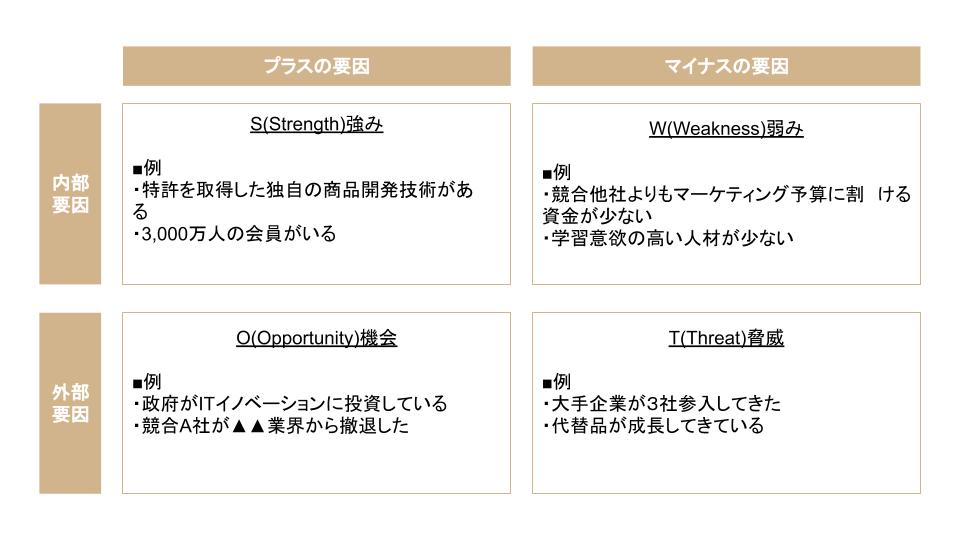

STEP③SWOT分析でSDGsビジネスにおける「強み・弱み・チャンス・リスク」を整理する

ステップ3では、経営戦略や事業戦略を立案する際に使われるSWOT分析を活用して、ステップ2で自社と直接的・間接的に関連しているSDGsごとに活かせそうな強み、課題がありそうな弱み、事業上のチャンス・リスクを整理していく。

グループ内でSDGsに紐づけた

- 活かせそうな強み

- 課題がありそうな弱み

- 事業上のチャンスとなりうること

- 事業上のリスクとなりうること

を整理して、ワークシートに書き込んでいき、自社の現状を分析していく。

STEP④「事業上のチャンス」か「事業上のリスク」を一つ選択する

ステップ4では、ステップ3で整理したことを基に「事業上のチャンス」か「事業上のリスク」を一つ選択する。ここでは絞り込む時間なのでグループ内でディスカッションもしつつ、自社にとって取り組めばもっともインパクトが大きい(何かしらの利益が大きい)と考えるチャンスかリスクを選択する。

STEP⑤自社の資本を洗い出しつつ、169ターゲットも考慮して、SDGsビジネスアイデアを創出する

ステップ5では、今までワークしてきたことを基にステップ4で選択した「事業上のチャンス」もしくは「事業上のリスク」をビジネスに落とし込むアイデアを考えていく。

SDGsビジネスアイデアを考える際に、SWOT分析でもある程度自社の現状を整理されているだろうが、「6つの資本」と「オズボーンのチェックリスト」を切り口にさらに具体的に整理していく。

まずは「6つの資本」について説明していこう。企業が経営・事業を行っていくためにはヒト・モノ・カネ・情報が大事だと聞いた方がいるだろう。それらを国際統合報告フレームワークでは「6つの資本」に分けている。

これら6つの資本を参考にしつつ、実現可能性の高いSDGsビジネスアイデアを創っていく。

また、SDGsビジネスアイデアを考える際に、「オズボーンのチェックリスト」も役に立つだろう。

| オズボーンのチェックリスト | ||

| 1 | 他の使い方、使い道はないか?(転用) | ・そのままでの他の使い方、使い道は? ・改善、改良してからの使い方、使い道は? ・他のターゲットに使うとどうなる? |

| 2 | 他からアイデアが借りられないか?(応用) | ・他業界に似たものはないか? ・他業界の事例を真似できないか? |

| 3 | 変えてみたらどうか?(変更) | ・意味、色、動き、臭い、音、やり方、届ける相手、様式を 変えたらどうなる? |

| 4 | 大きくしたらどうか?(拡大) | ・大きくする、長くする、頻度を増やす、時間を延ばす とどうなる? |

| 5 | 小さくしたらどうか?(縮小) | ・小さくする、短くする、軽くする、圧縮する、短時間 略すとどうなる? |

| 6 | 代わりに使えるものがないか?(代用) | ・代わりになる人や物は? ・材料、場所などをかえられないか? ・他のアプローチはないか? |

| 7 | 置換したらどうか?(置換) | ・順序を変えたらどうなる? ・要素を取り換えたらどうなる? ・バリューチェンの各段階を入れ替えたら? |

| 8 | 逆転したら?(逆転) | ・逆さまにしたら? ・上下左右、役割を反対にしたら? ・バリューチェンを反対にしたら? |

| 9 | 組み合わせたらどうか?(結合) | ・合体、混ぜる、合わせたらどうなる? ・既存事業を組み合わせたらどうなる? |

アイデア出しに行き詰まったら、記されている問いを参考にしてダイアローグしていくとよい。

ステップ6に向けて、出したアイデアを1つに絞り込み(収束の時間)、他グループに発表する準備をしていく。

STEP⑥バザール型で発表し、アイデアをより具体化する

(出所:shutterstock)

ステップ6では、他グループに考えたSDGsビジネスアイデアを発表する時間。

よくあるパワーポイントにまとめて、1グループずつ発表するプレゼンテーション型ではなく、バザール(ポスターセッション)型の発表を勧める。

バザール(ポスターセッション)型の発表とは、各グループ内で考えたSDGsビジネスを整理したポスターを壁に貼り出してブースをつくり、そこにプレゼンする人を2名ほどつける。残りのメンバーは興味のあるグループに行ってSDGsビジネスの内容を聴いたり、質問や批評をして回る。一定時間すぎたら、プレゼンしていた人と交代する。

リーンキャンバスでSDGsビジネスアイデアをブラッシュアップしよう【テンプレート付】

私自身、株式会社SHIROを創業する際に使用した(今も使っている)リーンキャンバスでSDGsビジネスダイアローグで出たアイデアを課題の質・ソリューションの質、STP戦略(セグメンテーション/ターゲティング/ポジショニング)などの観点でブラッシュアップしていく。

記載していく項目の一部の説明は以下。

①課題(インサイト)

解決しようとしている課題の仮説を書き込む。

何が正解・不正解かの議論に時間を使いすぎず、複数ある場合は重要な仮説を2,3つほどに絞って記録しておく。

②顧客セグメント

SDGsビジネス案の対象となる顧客像を書き込む。

顧客セグメントは「30代男性の会社員」といったアバウトなものでなく、より具体的で臨場感あるペルソナにすることが重要。

③独自の価値提案

顧客が抱える課題(痛み)に対して自社のSDGsビジネス案がどういった独自の価値を提供するかを書き込む。

「◯◯(SDGsビジネス案)の最大の売りは〜だ」と言えるようにしておく。

④ソリューション

顧客が抱える課題(痛み)に対する具体的な解決方法を書き込む。

課題検証前だと課題が正しいかわからないため、解決方法の詳細にこだわらず、有力な案を複数挙げておく。

⑤チャネル

顧客と接触する経路・媒体を書き込む。

「どうすれば顧客に情報を届けられる機会、顧客と直接対話できる機会を最大化できるか」を考えていく。

(例えば、オウンドメディア・TwitterなどのSNS・Facebookのコミュニティ・メールマガジン・オフラインイベントなど。)

⑥収益の流れ

SDGsビジネス案の収益モデル(お金の流れ)を書き込む。

フリーミアムモデルにするのか、広告モデルにするのか、あるいは複数のビジネスモデルの掛け合わせにするのかなどを考えていく。

⑦コスト構造

広告宣伝費、サーバー管理費、人件費など、プロダクトを市場に出すまでにかかるコスト(支出)を書き込む。これが損益計算書の土台になっていく。

リーンキャンバスを作ったりブラッシュアップしたりする作業は、チーム全員で実施しよう。共通認識がとれるため、SDGsビジネス案を具現化できるまでのスピードが速くなる。

ウォーターフォール型では検証できるまでに時間がかかってしまう。

逆に、プロダクトを市場に出してからでないと貴重な意見をもらえないため、組織体制にもよるがとにかく課題とソリューションの質を高くすることを最優先して開発をすすめていこう。

まとめ

本記事で紹介したSDGsビジネスダイアローグは、SDGsを経営に統合させるための重要な第一歩になる。

改めて進め方をまとめておく。

- SDGsダイアローグを実施するゴール、ルールを共有する

- SDGs各目標と自社事業との関連性を評価する

- SWOT分析でSDGsビジネスにおける「強み・弱み・チャンス・リスク」を整理する

- 「事業上のチャンス」か「事業上のリスク」を一つ選択する

- 自社の資本を洗い出しつつ、169ターゲットも考慮して、SDGsビジネスアイデアを創出する

- バザール型で発表し、アイデアをより具体化する

この進め方通りにする必要はない。企業ごとの文化・ビジネス状況・リソースなどに応じて柔軟に進め方をアレンジしていった方がいい。

テキストだけではどうしても伝えきれなかったことがあるかもしれない。

ぜひ不明点や意見(「もっとこうした方がいい」、「これは効果がない」など)を伺えると有難い。

いつでも私のTwitterから連絡してほしい。

日本の全企業がSDGsを経営に統合できる、市場での競争軸が「社会問題をビジネスで解決して利益を増やす」に転換するために今後も精進する。

【引用・参考】

*1:李超(2018).チーム作りにおけるダイアログ・コミュニケーションの役割 商経学叢,65 pp.146

*2:ジェームス・W・ヤング(1988).アイデアのつくり方 pp.28