こんにちわ。ソーシャルビジネスを日本に広めたい南(@minami_shiroInc)です。

組織が戦略的にSDGs経営/ビジネスを実施していく上で、最初に最も重要なのは「ビジョンを創る」ことだと述べた。

参考:経営者必見!SDGsを経営に統合する変革を起こすためには必要なビジョンメイキングとは?

次は、経営資源を集中させるSDGsビジネスを展開していくバトルフィールドを決めていくことだ。

有名なフレームワークも使いつつ、サスティナビリティ観点でどうバトルフィールドを決めていけばよいかを解説していく。

今から解説していくのを実施するとなると、組織規模にもよるが3ヶ月〜6ヶ月はかかる。実施していく際に、辞書のように活用していただけると幸いだ。

目次

一般的な経営戦略策定におけるバトルフィールドの選び方

一般的なバトルフィールド(事業ドメイン)を選定する際は以下のようなステップをふむ。

- マクロ環境を分析する(PEST分析)

- ミクロ環境を分析する(ファイブフォース分析、競合分析)

- 経営資源あるいはコア・コンピタンスを整理する

- 経営資源やコア・コンピタンスをもとに、環境の脅威と機会に対しての方針を考える

上記内容はあくまでも一事例にすぎない。企業の経営資源、事業状況に応じて実施するステップを入れ替える、すべきことを追加するケースもある。

ざっくり4ステップについて説明していくが、本記事のメインは「SDGsを経営戦略に統合するためのバトルフィールド選定方法」なので、既に知見のある方は「SDGs経営戦略策定におけるバトルフィールドの選び方」まで読み飛ばしてほしい。

それでは説明していく。

PEST分析とファイブフォース分析を使い倒してマクロ・ミクロ環境を把握する【フレームワークの活用方法とは】

上図は経営戦略策定時によく使われるPEST分析とファイブフォース分析のフレームワークを組み合わせた全体像である。

PEST分析とファイブフォース分析の詳細を理解したい人は、検索してもらうとたくさん記事が出てくるので、そちらを参照してもらえるとより理解できる。ここでは簡単に概要を説明する。

PEST分析とは、世の中の状況(マクロ環境)が自社に与える良い・悪い影響を分析するフレームワークだ。

以下の4つの観点から具体的にマクロ環境が自社に与える影響を分析していく。

- 政治的環境(Politics)

- 経済的環境(Economy)

- 社会的環境(Society)

- 技術的環境(Technology)

「SDGs経営の指南書!世界で最も広く使われている『SDG Compass SDGs企業の行動指針』紹介」でも述べたが、SDGs経営戦略を策定していく上では、「社会的環境」が特に重要である。

なぜなら、主要ステークホルダー(顧客、政府、自治体、投資家、国際機関、NGO/NPO、業界団体など)の企業を評価する軸が変わってきたためだ。

これまでは利益(経済価値)を拡大させている企業の価値が高かったが、SDGsに代表されるような社会問題を解決できるような事業を展開しているかどうか(「社会価値」と「環境価値」の共通価値を創出しているか)もみられる時代になってきたのが背景にある。

続いて、ファイブフォース分析とは、以下の5つの競争要因から業界がどれだけ魅力か、業界内ではたらく力学が何かといった業界の構造を分析するフレームワークだ。

- 既存企業間の対抗度

- 新規参入の脅威

- 買い手の交渉力

- 供給業者の交渉力

- 代替品の脅威

SDGs経営戦略策定にも必要なので、5つの競争要因をさらに30以上の細項目に分けたものも掲載しておく(*1)。これら30項目以上をひとつずつチェックして、業界全体での利益の上げやすさ、業界内での利益の取り分を総合的に判断する。

◆既存企業間の対抗度

- 競争業者の数が多い、規模とパワーに関して同等

- 産業の成長率が低い

- 固定費が大きい、在庫費用が大きい

- 製品に差別化がきかない、スイッチングコストがかからない

- 生産能力の拡大が小刻みには行えない

- 多様なバックグラウンドをもつ競争相手がいる

- 戦略的な価値の高い業界がある

- 進出障壁が高い

◆新規参入の脅威

<参入障壁>

- 既存企業の規模の経済性及びシナジー効果が大きい

- 新規参入業者は規模に関係なくコスト面で不利

- 大規模な運転資金が必要

- 流通チャネルへのアクセスが困難

- 製品差別化の程度が高い

- 政府の政策・法律

<予想される反撃>

- 以前に強力な反撃をしたことがある

- 既存企業の経営資源が豊富である

- 産業の成長率が低い

◆買い手の交渉力

<買い手のパワーを高める要因>

- 買い手グループの集中度が高い、または買い手の購入量が売り手の売上高に占める割合が大きい

- 売り手の製品が標準化されていたり、差別化されていない

- スイッチングコストがかからない

- 買い手が後方統合するぞと脅す

- 卸売業者や小売店がユーザーの意思決定を左右できる

<買い手の価格センシティビティを高める要因>

- 売り手の製品の価格が買い手の製品のコストに占める割合が大きい

- 買い手の利益水準が低い

- 売り手が供給する製品が買い手の製品の質にさほど重要な差をもたらさない

◆供給業者の交渉力

買い手の交渉力の逆を考える

◆代替品の脅威

- コスト・パフォーマンス比が急速に向上している場合

- 代替品の業界が高い利益水準を達成している場合

世の中には経営・事業をしていく上で有意義なフレームワークが多数存在する。

しかし、ありがちな罠は各フレームワークに関係する情報を集めて、整理したところで満足することだ。

(たしかに情報を集めて整理するのにかなり労力がかかるので満足してしまう時もあった……)

これでは経営戦略・事業戦略を策定するところまでたどり着けない。

手も頭も使いたおし、体力と時間をかなり使うが以下のステップをふんで、はじめてフレームワークを活用できていると言えるのではないかと考えている。

経営資源あるいはコア・コンピタンスを整理する

自社を取り巻く外部環境を分析したあとは、自社の経営資源やコア・コンピタンスを整理していく。

国際<IR>フレームワーク(*2)では、経営資源は大きく分けると6つの資本に大別される。

①財務資本

- 製品を生産する、サービス提供する際に使える資金

- 借入金、株式、寄付

②製造資本

- 建物、設備

- インフラ(道路、港湾、橋梁、廃棄物、水処理工場など)

③知的資本

- 特許、著作権、ソフトウェア、権利、ライセンスなどの知的財産権

- 暗黙知、システム、手順、プロトコルなどの「組織資本」

④人的資本

- 組織ガバナンス・フレームワーク、リスク管理アプローチ、倫理的価値への同調と支持

- 組織の戦略を理解し、開発し、実践する能力

- プロセス、商品及びサービスを改善するために必要なロイヤリティ及び意欲であり、先導し、管理し、協調するための能力

⑤社会関係資本

- 共有された規範、共通の価値や行動

- 主要なステークホルダーとの関係性、組織が外部のステークホルダーとともに構築し、保持に努める信頼及び対話の意思

- 組織が構築したブランド、評判に関連する無形資産

- 組織が事業を営むことについての社会的許諾(ソーシャル・ライセンス)

⑥自然資本

- 空気、水、土地、鉱物、森林

- 生物多様性、生態系の健全性

経営戦略やマーケティング戦略を策定する際に、経営資源が整理されていないと視野や思考が狭まったり、戦略の選択肢を限定させてしまったりし、「勝てない戦略」になってしまう恐れがある。

部署内の資料や関係者にヒアリングしつつ、より正確に整理しておきたい。

6つの資本を整理したら、コア・コンピタンスを見極めていく。

ゲイリー・ハメル氏とC・K・プラハラード氏が定義したコア・コンピタンスとは、「顧客に対して、他社には提供できないような利益もたらすことのできる、企業内部に秘められた独自のスキルや技術の集合体」である。

一言でいうと、コア・コンピタンスとは「企業の中核(コア)となる強み」のこと。

目に見える製品やサービスではなく、その背後にあるナレッジやノウハウなどのことだ。

私がコア・コンピタンスを見極めていく際に使うフレームワークは以下のようなもの。

上図では市場で勝っている要素を「技術サブシステム」「管理・制度サブシステム」「戦略的資産」に分解しているが、企業の状況や考え方に応じて変えてもらってよい。

よくある思考の罠は「自社のコア・コンピタンスは200記事以上あるWebメディアだ」とか「市場シェアNo.1のスマートフォンだ」と考えて終わってしまうことだ。

これらはコア・プロダクト、コア・デバイスと呼ばれるものでコア・コンピタンスではない。

コア・プロダクトやコア・デバイスの背後にある、技術、学習体制、モチベーション、失敗してからの立て直すスピード感などがコア・コンピタンスである。

理想は競合他社と比較して、絶対に勝るコンピタンスを見極めることだが、まずは主観的に探究してもいいと私は考えている。

完全に客観的に見極めることは不可能に近いので、見出したコア・コンピタンスを維持・育成できるように努め、コア・コンピタンスを発揮しつつ多角化していくことの方が重要だ。

経営資源やコア・コンピタンスを整理した後は、環境の脅威と機会を整理していく。

経営資源やコア・コンピタンスをもとに、環境の脅威と機会に対しての方針を考える

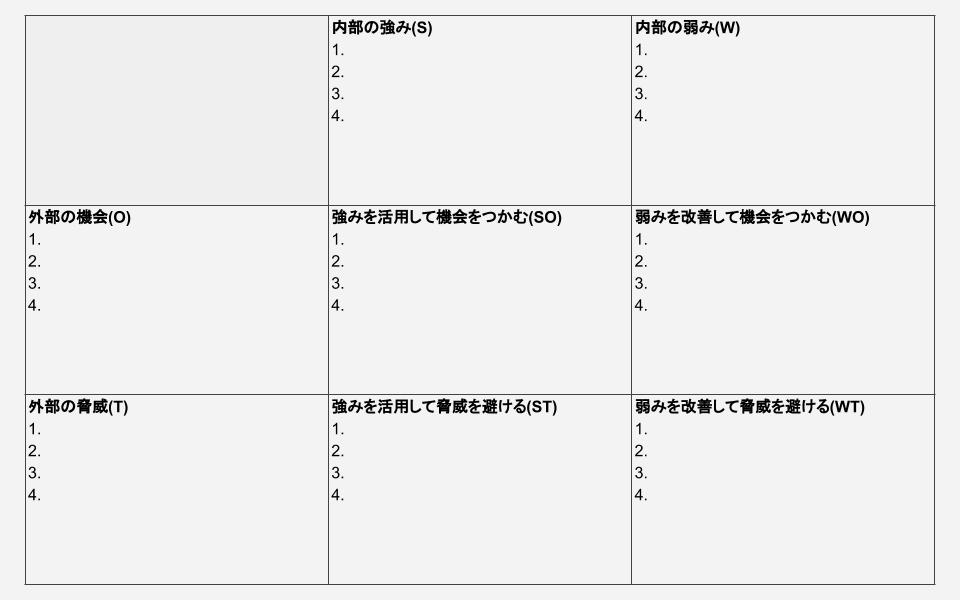

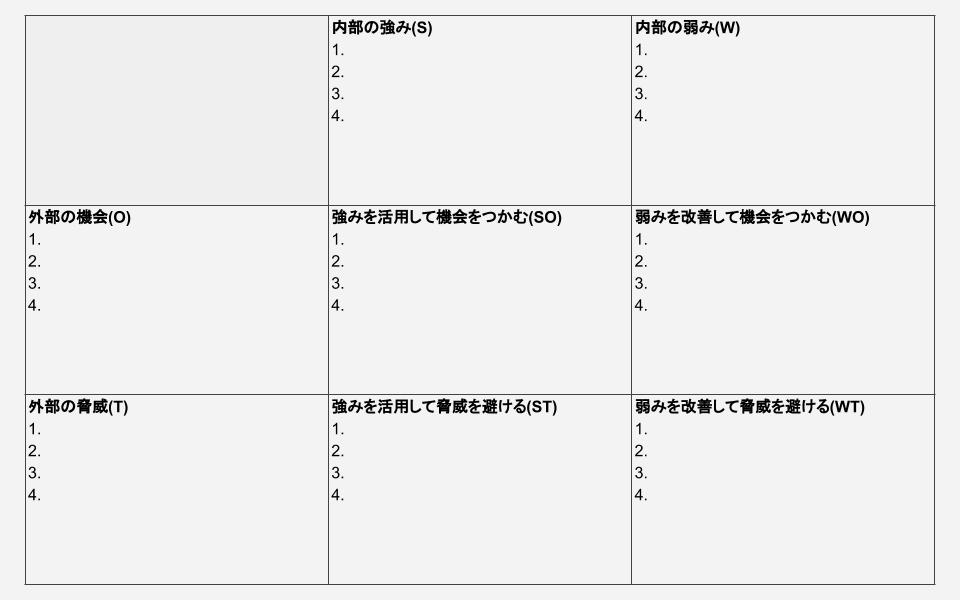

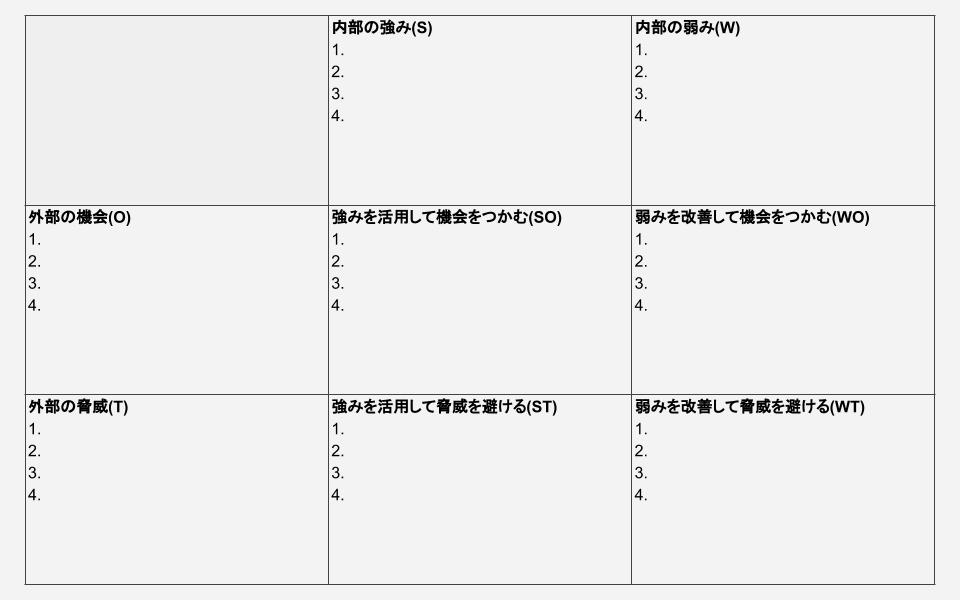

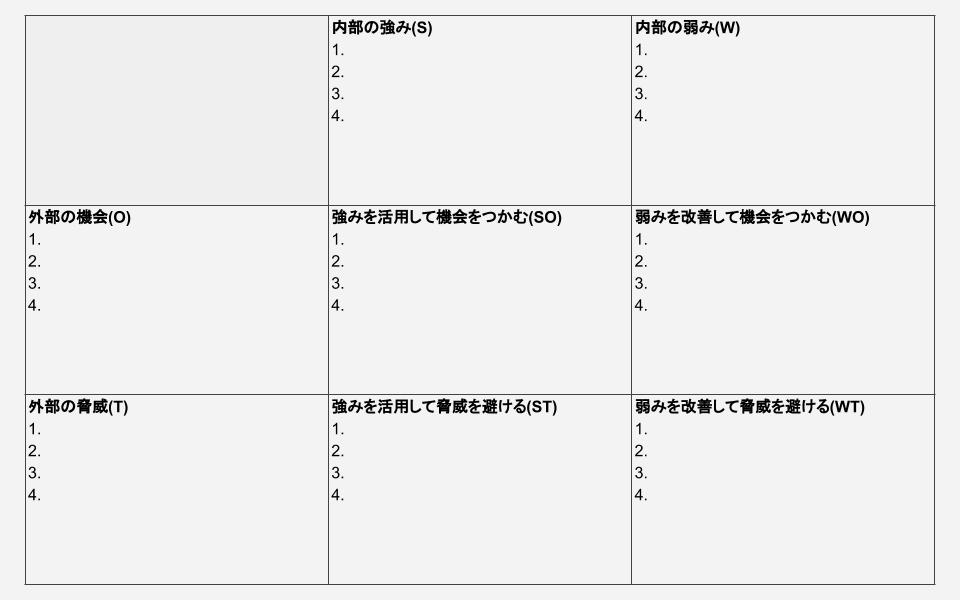

環境の脅威と機会を整理するために使うフレームワークはSWOT分析(TOWS分析と呼ぶ人もいる)だ。

経営資源やコア・コンピタンスはSWOT分析でいう内部の強み(Strength)、内部の弱み(Weakness)に該当する。

外部の機会(Opportunity)、外部の脅威(Threat)は、前述したPEST分析・ファイブフォース分析した内容が主に関連する。

マクロ・ミクロ環境を分析し、自社にとっての機会(チャンス)と脅威(リスク)を見極めて、整理していこう。

SWOT分析でよく使われるのは「2×2」のマトリクス(上図でいう「内部の強み」「内部の弱み」「外部の機会」「外部の脅威」)だ。しかし、「2×2」だと現状を断片的に把握できるだけで、戦略策定にまで落とし込めない可能性が高い。

もう一歩踏み込んで「3×3」で強みを活かしてチャンスをものにする方針や弱みを改善してリスクを避ける方針を導き出そう。

ここまでに説明したことをすれば、自社がどこで戦っていけばいいかのバトルフィールド(事業ドメイン)がいくつか見えてくるだろう。

まずは一人で分析してみて、部署内、もしくは部署横断で分析したものを持ち合い、さらに対話と議論を繰り返すことをおすすめする。一人ではどうしても偏った分析結果になるためだ。

SDGs経営戦略策定におけるバトルフィールドの選び方

本業(ビジネス)で社会問題に取り組む上で、どの企業もリソースが限られているため戦うフィールドを絞る必要がある。

具体的にどうやって戦うフィールドを定めていくかを説明していく。

SDGsすべてのゴールとターゲットをレビューする

以下のようなワークシートで、自社のビジネスにSDGsのゴールや(169の)ターゲットがどのように影響しているかをレビューする。

ワークシートをダウンロードする(メールアドレス入力不要)

ここでの作業は、自社が17のゴールのどれから優先的に事業展開していくかを評価する最初のステップだ。

社内で「各々で評価する→MTGで評価した結果をもちよりすり合わせる」を実施し、優先的に取り組むゴールやターゲットをざっくり仮決めしておこう。

参考:SDGsビジネスダイアローグで新規事業アイデアを創る方法【ワークシート付】

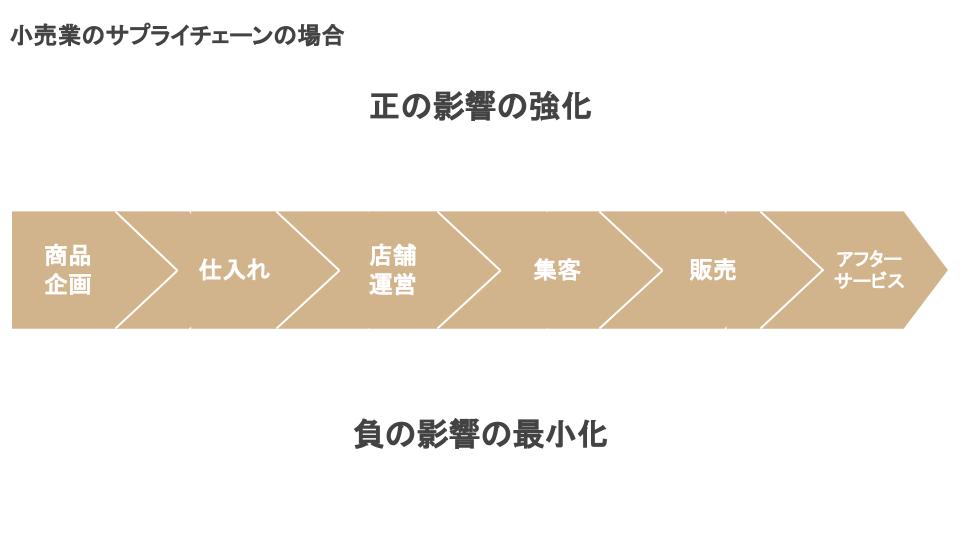

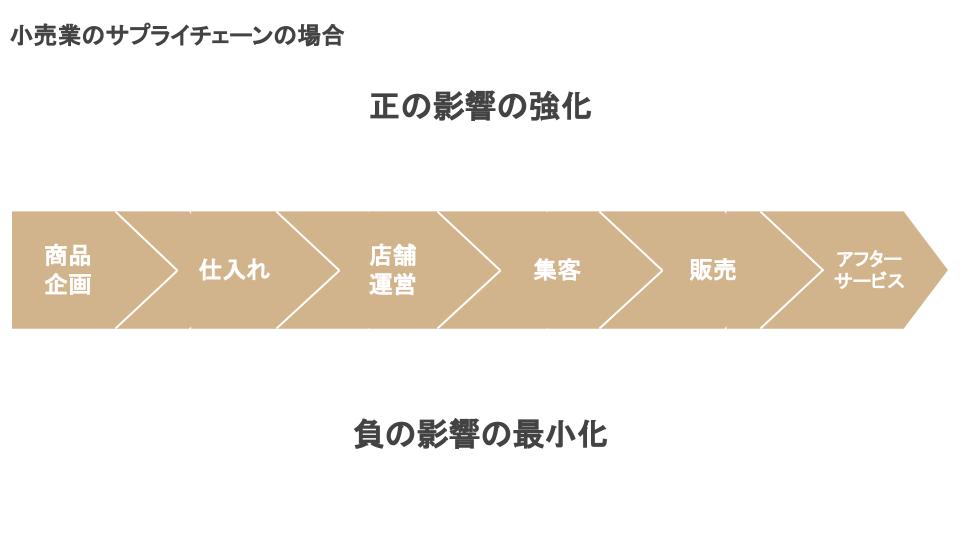

バリューチェーンをベースとしたSDGsマッピング

次に自社事業内の、もしくは業界全体のバリューチェーンを明確にしてバリューチェーン 全体に及ぼす良い(正の)影響と悪い(負の)影響が何かを深ぼっていく。

たとえば、バリューチェーンとは以下のようなものだ。

バリューチェーンを明確にしたら、以下のようなワークシートでバリューチェーン全体に及ぼす正負の影響を考察していく。

ワークシートをダウンロードする(メールアドレス入力不要)

自社ビジネスに今後影響のあるリスクやチャンスを分析し、解決すべきリスクとつかみにいくチャンスの優先順位をつける。

SDGsの17ゴールと169ターゲットを片手に、関連する業界誌・論文・書籍・Webサイト・SNSなどあらゆる媒体から情報をリサーチしたり、主要ステークホルダーの声を聞いたりして順位をつけていこう。

情報収集しながら、優先順位を決める軸として『SDGsを企業報告に統合するための実践ガイド』で紹介されているものを一部引用する(*3)。

✔︎事業とバリューチェーンに関連する人と環境に対するリスクを幅広く

把握した後、次の2つの要因を考慮し、優先度の高いリスクを特定する

ことができる。

●深刻度:優先順位付けで考慮すべき第1の要因は、人と環境に対する潜在的な負の影響の深刻度である。深刻度には、潜在的に重複する3つの要素が含まれている。

・影響がどの程度深刻であるか、または深刻になるか。

・影響がどの程度広がっている、または広がるか。

・ 影響を弱める(または修復する)ことがどれほど難しいのか、あるいは難しくなるか。

●可能性:優先順位付けで考慮すべき第2の要因は、潜在的な影響が起

こる可能性または確率である。

✔︎SDGsの達成に貢献する製品、サービス、または投資を提供するために、企業がどのようにその技能と能力を活用するかという点に着目する。企業によっては、特定のSDGsターゲットの達成に便益をもたらす製品、サービス、または投資を提供するために、どの

ように自社の技能と能力を活用しているかを既に把握しているかもしれない。そのような既存の便益を拡大してSDGsへの貢献度を高めつつ、または、新たな製品、サービス、投資によって他のSDGsターゲットにも取り組みつつ、自社が価値を創造できるかどうかを検討する。

✔︎各企業が提供できる有益な製品、サービス、投資を幅広く把握したら、次の2つの基準を検討することで、既存の、または潜在的なイノベーションの優先順位を点検し、改善することができる。

・社会にもたらしうる便益の大きさ

・事業にもたらしうる便益の大きさ

これらの軸を参考に優先的に防止するリスク、つかみとるチャンスを選定しよう。

最後に注意しておきたいことがある。

日本特有かもしれないがSDGsに取り組んでいる企業の統合報告書やWebサイトを拝見していると「SDGsすべて(17のゴール)に取り組もうとするのが善だ」と考えている企業がいると思われる。

もちろん、長期的(7−10年程度)に17のゴールに取り組む経営計画をつくるのは賛成だ。

しかし、どの企業もリソースが限られていたり、この後にもふれる強みが企業ごとに異なっていたりする。

短期的・中期的にすべてのゴールを達成しようとすると、各取り組みに費やせるリソース量が減ってしまいインパクトがいまいちになったり、結局何も達成できなかったりするケースもあるのではないだろうか。

「一点突破、全面展開」という孫子の言葉にもあるように、経営や事業の戦略を立案する際に重要なのは、何を捨てて、何に集中するかではないだろうか。

SDGsのどのゴールを捨てられるかがSDGs経営において重要であると肝に命じてほしい。

(捨てることはとても勇気がいり、難しいのだが……)

6つの資本をSDGs観点で見つめ直す

6つの資本とは「経営資源あるいはコア・コンピタンスを整理する」で紹介した以下である。

- 財務資本

- 製造資本

- 知的資本

- 人的資本

- 社会関係資本

- 自然資本

これまでSDGsマッピングなどで整理してきた優先的に取り組むSDGsに対して、活用できる6つの資本を見つめ直そう。

たとえば、「8.6 2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。」を優先的な社会課題と選定した場合、この社会課題解決につかえる財務がどれくらいか、就労していない人と関係をもてそうな社外ネットワーク(社会関係資本)があるか、就労していない人に対する社内の規範はどうか(人的資本)などを見つめ直していく。

6つの資本を前提にバトルフィールドを選定しないと、会社的に●●に取り組もうと決定しても実行にうつすまでにかなり時間がかかる、そもそも実行にうつせない可能性もある。

ぜひ、6つの資本を改めて見つめ直してみてほしい。

サステナビリティの観点でクロスSWOT分析をして内部の強み・弱みを再定義する

6つの資本を見つめ直したら、国内外の競合他社の動向、主要ステークホルダーの関心度などをベースに、自社の強み・弱みを再定義して戦略立案における示唆をえよう。

同業界・類似業界の競合企業のリサーチをする際につかえるソースを下記する。

KPMGと国連グローバル・コンパクトがSDGsの達成に向けた企業の取組みを支援するため、関連する多くのイニシアチブや企業事例を紹介している。

②JAPAN SDGs Action Platform | 外務省

外務省が運営しているJAPAN SDGs Action PlatformにSDGsに取り組む企業事例が掲載されている。

国際機関等の関係者が集まるSDGs推進円卓会議に参加している人で編成されている選考委員会の意見もふまえて、SDGsに貢献している企業が表彰される「ジャパンSDGsアワード」の受賞企業の事例が掲載されている。

④PwC『SDGsビジネスガイド 国連のグローバル目標に関与するためには』

PwCがSDGsの17のグローバル目標それぞれについて、「世界が直面している課題」「なぜ企業にとって重要なのか?」「企業に何ができるのか?」を解説している資料。各目標別に豊富な企業事例が掲載されている。

「経営資源やコア・コンピタンスをもとに、環境の脅威と機会に対しての方針を考える」でも紹介したが、競合分析をふまえて、クロスSWOT分析をしていこう。

ここでいう「外部」とは、「SDGsマッピングなどで整理した社会的リスクとチャンス」「自社に対するステークホルダーの関心度」などだ。優先的に取り組むと決めたリスクやチャンス、ステークホルダーが自社に要求する度合いが強い点を書き込もう。

また、活用できる6つの資本を内部の強みに、競合分析して相対的に自社が劣る点を内部の弱みに書き込もう。

そして、リスクとチャンス、強みと弱みを掛け合わせた以下のような領域で戦略立案の示唆をえていこう。

- 強みを活用して機会をつかむ(SO)

- 弱みを改善して機会をつかむ(WO)

- 強みを活用して脅威を避ける(ST)

- 弱みを改善して脅威を避ける(WT)

ここまでが事業(ビジネス)で社会問題に取り組むフィールドを選定するまでの流れだ。

- SDGsすべてのゴールとターゲットをレビューする

- バリューチェーン全体に与える良い影響と悪い影響を分析して、取り組むリスクとチャンスを決定する

- 決定したリスクとチャンス、活用できる6つの資本(内部の強み)や競合と比較した弱みを軸にクロスSWOT分析して、優先的に取りかかるバトルフィールドを選定する

戦う場を決めたら戦術を考えていく

これまで述べてきた内容は、そう簡単にできることでもない。

企業によってはプロジェクトを立ち上げ、数ヶ月にわたり分析しつつディスカッションしていくレベルだ(リソースたっぷりの企業なら短期集中でおわるだろうが……)。

それでも、日本でSDGsに代表されるような社会問題を事業(ビジネス)で解決しようとするプレイヤーを増やしたいと強く考え、今回のような記事を作成した。

と言いつつ、まだまだやることはある。

事業で社会問題に取りかかるバトルフィールドを決めた後は、具体的にどう戦っていくか(戦術)を考えるフェーズだ。

「SDGs(ソーシャル)ビジネスでの競争戦略とビジネスモデル検証までのステップを解説した」で説明しているので、参考にしてほしい。

【参考・引用】

*1:沼上幹(2010).経営戦略の思考法,60.

*2:国際統合報告評議会(IIRC).国際統合報告フレームワーク 日本語訳,13−14.

*3:GRI,UNGC(2018).SDGsを企業報告に統合するための実践ガイド.(地球環境戦略研究機関.小野田真二.天沼伸恵.吉田哲郎.北村恵以子.眞鍋由実.川上毅.GCNJ(訳)(2019).13−15