こんにちわ。松本(@soluspy)です。

あなたは、SDGsに関する研究と聞いて何を想像するだろうか?

これまでの私は、正直何も想像できないし、たとえ知ったとしてもそれがどう貢献しているのか、理解できなかった。

今や世界中の大学がこぞってSDGsを達成するための研究を進めている。

その活動は、すぐに成果が出るものではなく、あまり表立って紹介されることもない。

しかし、その研究は地道ながら、貧困の要因を構造的に明らかにするとともに、その解決への道筋を示すなど、様々な貢献をしていることを知って欲しい。

日本の大学が世界的に評価されていると分かる「The大学インパクトランキング」の紹介をしつつ、今回は北海道大学、東京大学、東北大学のSDGsへの取り組み事例を紹介していく。

目次

大学研究がSDGsに貢献している度合を可視化した世界的ランキング

国連の持続可能な開発目標(SDGs)に関する大学の研究内容などを評価している「The大学インパクトランキング」をご存知だろうか?

「The大学インパクトランキング」とは、大学の社会貢献の取り組みを国連のSDGs(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)の枠組みを使って可視化するランキングである。

「The大学インパクトランキング2020」では、総合ランキングの対象となった766大学のうち63大学が日本の大学だった。

世界で最もSDGsの枠組みの中で貢献した大学は、2019年も1位だったオークランド大学(ニュージーランド)である。日本の大学では、北海道大学が76位(前年101〜200)で最も高く、続いて東京大学が77位タイ(前年52位)、東北大学が97位(初ランクイン)となっている。

では、SDGsの各ゴール別にみてみるとどうだろうか?

たとえば、SDGs目標1「貧困をなくそう|あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ」では、以下の大学がランクインしている(*1)。

- 立命館大学

- 早稲田大学

- 京都大学

- 山口大学

- 慶應義塾大学

- 東京大学

- 東京理科大学

- 千葉大学

- 羽衣国際大学

- 香川大学

- 金沢大学

- 三重大学

- 名古屋大学

- 信州大学

- 東洋大学

- 宇都宮大学

- 横浜市立大学

- 千葉工業大学

- 中京大学

- 中央大学

- 神奈川大学

- 神田外語大学

- 関西大学

- 北九州市立大学

- 工学院大学

- 大阪市立大学

- 成蹊大学

- 芝浦工業大学

- 島根大学

- 創価大学

- 東北学院大学

- 東海大学

- 東京都立大学

他のSDGs別のランキングは、Times Higher Educationの「Impact Rankings 2020」で、SDGsのいずれかのゴールと「Japan」でフィルターをかけると確認できる。

たとえば、先ほど紹介したSDGs目標1のフィルターをかけたページは「Impact Rankings 2020: no poverty」だ。

SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう|強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る」では、東京大学が1位、東北大学が9位に選出されている。

東京大学は、総合ランキングの順位こそ、昨年から下がっているが、その取り組みは多岐に渡っており、2019年には東京大学未来ビジョン研究センターを設立するなど、その活動は日本のSDGsへの取り組みを引っ張っていっている。

また、SDGs目標2「飢餓をゼロに|飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する」では、日本最多の11校が100位以内に選出されており、その取り組みには注目が集まっている。

特に、総合ランキング日本トップの北海道大学が10位に選出されている。

飢餓という問題とあまり関係なさそうに思われる先進国の日本で、食糧問題やそれを取り巻く様々な課題に対しての貢献が認められるというのは、素晴らしいことである(事実として、十分な食事をとれない子ども達が日本にいる……)。

日本が昔から食文化を大切にしながら、農業や酪農などに取り組み続けているために、つながりが深かったと考えられる。

北海道大学・東京大学・東北大学のSDGs取り組み

日本の大学では具体的にどのような取り組みがなされているのだろうか。

実は、多くの大学がHPでSDGsの取り組みを公表している。

ぜひ気になる大学がある人は、その大学のHPを見に行ってもらいたい。

今回は、The世界ランキングで日本上位だった3大学の取り組みを紹介する。

北海道大学での取り組み

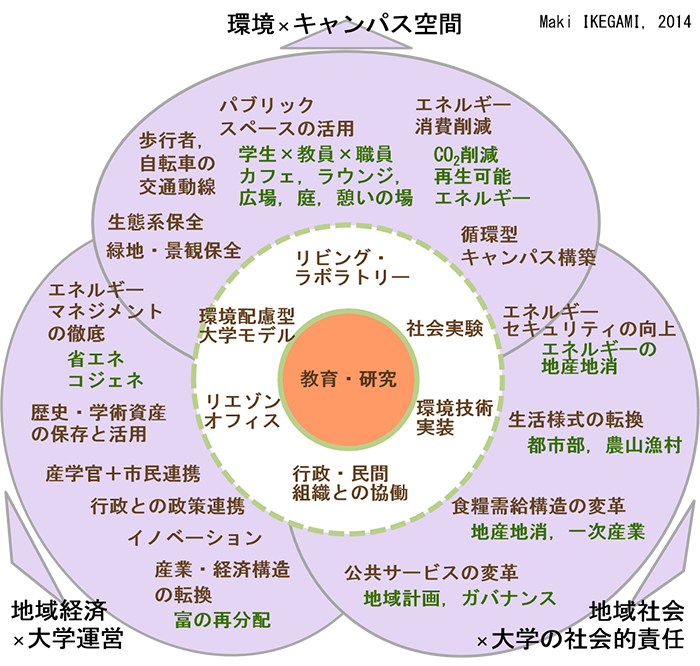

北海道大学では、2008年、世界初のG8(主要8ヵ国)大学サミットが札幌で開催された際、世界を代表する27の大学・機関が集まり、『札幌サステイナビリティ宣言』を採択した。

2008年、世界初のG8(主要8ヵ国)大学サミットが札幌で開催された際、世界を代表する27の大学・機関が集まり、『札幌サステイナビリティ宣言』を採択し、「大学は持続可能な社会実現のための原動力になる」と誓いました。

G8大学サミットでは、G8サミット(主要国首脳会議)が北海道洞爺湖で開催された際、各国を代表する研究・教育機関である27大学およびG8メンバー国以外の主要国の8大学、また国連大学が札幌市へ集まりました。

大学や科学者に期待される役割の拡大を重大に受け止め、サステイナビリティの実現のために大学が果たすべき責務とそれらを達成するための具体的な取組みについて議論しました。

サミットに出席した全大学の学長は、世界のすべての大学が『札幌サステイナビリティ宣言』に賛同し、サステイナビリティ実現に向けた地球規模での取組みにおける大学の役割ととるべき行動に関して認識を共有しました。

(出所:北海道大学 サステイナブルキャンパスマネジメント本部 )

これは、国内で初めてサステイナブルキャンパスの概念を広く世間に広げ、日本の大学としてサステイナブルを大学戦略として取り入れたものとなった。

「サステイナブルキャンパス」とは、「教育・研究・社会連携・キャンパス整備を通して、持続可能な社会の構築に貢献する大学」のことだ。

それ以降、北海道大学は東アジアのサステイナブルキャンパスの先駆者として、活動を牽引している。

(出所:北海道大学 サステイナブルキャンパスマネジメント本部)

北海道大学は、2018年にサステイナブルキャンパスマネジメント本部を設立し、SDGsに関する研究や活動を行なっている。

また、北海道大学は、2007〜2017年に北大サステナビリティ・ウィーク(SW)を毎年開催している。特に、地域全体を巻き込んで、SDGsへの活動を進め、地域の方々と共にSDGsへの関心を高めて行こうとしている点も北海道大学の特徴の一つである。

地方にある大学だからこそできる地域との協創は、これからの地方大学のモデルとして、日本全体のSDGs活動を引っ張っていくだろう。

東京大学での取り組み

先ほども紹介した東京大学未来ビジョン研究センターでは、研究や人材育成を行っている。

たとえば、SDGs協創研究ユニットでは、「気候変動と水資源をめぐる国際政治のネクサス」や「紛争下の資源採掘と人権侵害」といったプロジェクトを立ち上げ、安全保障や政策研究などの協力をしながら、SDGsと関連づけて研究を進めている

他にも、東京大学は「国際エネルギー分析と政策研究ユニット」を設置しており、エネルギー政策のあり方を研修している。

本研究ユニットでは、日本を含む東アジアやASEANを対象に、エネルギー政策分析を行います。国連の持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定を踏まえ、産業活動や様々なセクターの基盤であるエネルギーについて、社会、経済、環境といった観点から長期的に望ましいエネルギー政策のあり方を研究しています。

東京大学は、政策や経済、社会といった側面からSDGsを解決するための研究を進めていることが大きな特徴と言えそうだ。

「イノベーション」の項目で世界1位タイを取れたように、その研究を元としながらさらに技術革新を起こし、新しいものを世の中に送すことが期待されている。

東北大学での取り組み

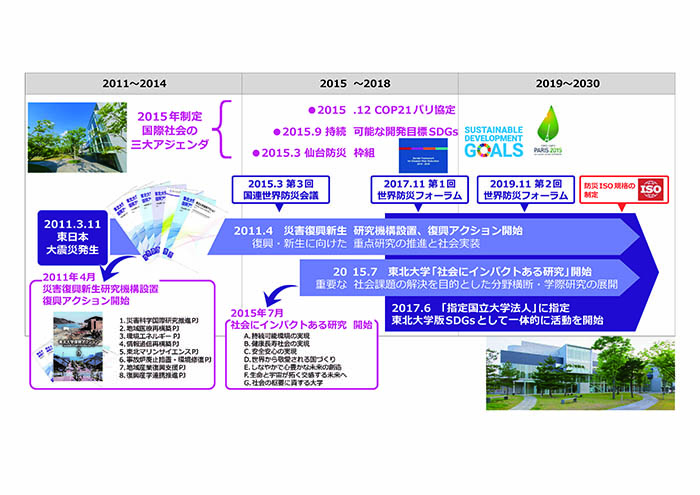

東北大学は、東北版SDGs活動として、「社会にインパクトある研究」を立ち上げている。

「社会にインパクトある研究」は、人類が持続的な世界を構築するために必要となる課題を整理し、東北大学の研究の伝統と強みを活かして構成した分野融合・学際研究プロジェクト群です。

持続可能性を資源や環境の側面からだけでなく、経済や社会の側面からも総合的に捕らえた課題が設定されていることから、国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(2015年9月採択)が掲げる「持続可能な開発のための目標(SDGs)」の17の目標と169のターゲットと共通する内容も多く、したがってSDGsの達成にも貢献することができます。

(出所:東北大学版SDGs活動)

たとえば、「プラスチックスマート戦略のための超域学際研究拠点」というプロジェクトでは、「使用 (Smart U)」「代替 (Smart S)」「適正回収・循環 (Smart R)」「知の還元 (Smart A)」の4項目に分類し、東北大学の知を集約した超域学際融合研究拠点(Tohoku University – Transdisciplinary Research Initiative for Plastic Smart: TUTRIPS)を形成し、東北大学発のプラスチックスマート研究の融合知を 生み出し、地域・島しょ・国際におけるプラスチック問題解決に貢献することを目指している(*2)。

その中で、海岸漂着物問題を抱えている鹿児島県・沖永良部島の和泊町・知名町とそれぞれ包括連携協定を締結するなど、日本全国の問題に対応できる拠点として活躍している。

また、東北大学は、3.11の経験を活かし、災害に強い社会構造の研究や、産学連携しての地域資源を活用するためのネットワークの構築などを行なっている。

3.11というバックグラウンドを基に、研究と活動を進め、独自に東北大学版SDGs活動を設定している東北大学は、その活動への想いを強く感じることができることが大きな特徴だろう。

これからの大学選びの基準に入るSDGs

日本国内の多くの大学が、SDGsについての研究や活動を表明し始めている。世界的に見ても、SDGsはとても強いトレンドになっていると言える。

そして、今回の新型コロナウイルスによる経済的不安・社会的不安が生まれている。

新型コロナウイルスの影響を、多感な時期に受けた今の高校生は、社会問題や世界情勢に大きな関心を向けても不思議ではない。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社「社会的課題・SDGsに関する意識調査」、一般財団法人 経済広報センター「SDGsに関する意識調査」などの複数の調査からも分かったことが、「企業のSDGsへの取り組みが、購買行動に影響を及ぼしている」ことだ。

これと同じように、これからの大学選びにも、SDGsやそれを含めた社会問題への研究をしているかどうかが加わってくると考えられるだろう。

グローバルなシンクタンクである国連大学がSDGs達成に向けた研究を幅広く実施している

日本の大学のSDGsに関する取り組みを紹介してきた。

紹介してきた大学とは少し属性が異なるのだが、日本に本部がある国連大学をご存知だろうか?

国連大学には、学士課程プログラムを卒業したばかりの学生、卒業から数年が経過した社会人など向けのプログラム・世界に14の研究所があり、国連の研究者と共同で研究ができる機会などが提供されている。

また、国連大学では、SDGsすべての目標に関する研究が行われている。

各SDGsに関するプロジェクトは以下のようなものだ(*3)。

▼SDGs目標1「貧困をなくそう」

- 森林で暮らすコミュニティに対する社会的保護

- 開発のための租税政策と給付政策シミュレーション(SOUTHMOD)

- ケニアの難民とその受け入れコミュニティに対する現金支給の拡充

▼SDGs目標2「飢餓をゼロに」

▼SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」

▼SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」

▼SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

- EQUALSイニシアチブ研究グループ

- 地熱学における女性:ビジュアル・エスノグラフィー

- 女性の主体性と移住における社会文化的変化

▼SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」

▼SDGs目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

- アフリカにおける水とエネルギーの安全保障

- クリーンエネルギーへの転換における政治経済

- UNU-GTP6カ月研修プログラム

▼SDGs目標8「働きがいも経済成長も」

▼SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

▼SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」

▼SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

▼SDGs目標12「つくる責任つかう責任」

▼SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

▼SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」

- 小島嶼開発途上国(SIDS)のブルー・グロースイニシアチブ

- 自然資本と生態系サービスの予測と評価

- FarFish: EU籍船による 持続可能な遠洋漁業の能力開発

▼SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」

▼SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」

- 国連による制裁と調停

- 子どもたちと過激な暴力

- 移住と開発に関する政策一貫性の指標

▼SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」

- ドレスデン・ネクサス会議

- 持続可能な開発のためのガバナンス

- 政府収入のデータセット

また、「年次報告書」「出版物」などのコンテンツで社会問題に関する情報を発信している。

社会問題に関する研究をグローバルな視点で研究したい人にとっては、この上なく良質な環境が整備された教育機関ではないだろうか。